「就活の軸」とは何か、探し方や見つけ方、具体例を一覧で紹介。企業の質問意図や、答え方のポイント、軸がないときの対処法なども含めて、人事として新卒採用を20年担当し、現在はさまざまな企業の人事・採用コンサルティングを手掛ける採用のプロ・曽和利光さんが解説します。

また、就活を経験した先輩にアンケートとインタビューを実施し、選考で就活の軸を聞かれたときの様子や、軸を定めたことで得られたメリットついても振り返ってもらいました。

目次

「就活の軸」とは?

「就活の軸」とは、企業選びや仕事選びの自分なりの基準のこと。

就活時には、社会人になってどんな仕事や働き方をしたいか、入社後のことについても考えておくと良いでしょう。「就活の軸」があると、自分に合った仕事や企業、環境を選びやすくなります。

「志望動機」と「就活の軸」との違い

就活の軸とは、企業選びや仕事選びの自分なりの基準のこと。対して、「志望動機」は、自分なりの基準に基づいて働く場所や仕事を探した結果、その企業に入社したいと考えた理由のことを指します。

例えば、就活の軸を「若手のうちから活躍しやすいこと」にした場合、面接で志望動機を問われた時は「年齢にかかわらず仕事の裁量権が大きく、実力主義の環境で自ら仕事の幅を広げられる社風のため、若手のうちから活躍をしやすいと考え、御社を志望しました」などと、より具体的な回答をすることになるでしょう。

「企業選びの軸」と「就活の軸」との違い

「企業選びの軸」と「就活の軸」は、ほぼ同じことを指します。

ただし、職種にこだわって就活をしているケースでは、少し差が生まれるかもしれません。例えば、就活の軸を「人事職として働くこと」にした場合は、人事職の採用を行っている企業の中での企業選びの軸になるので、「人事としての社内影響力が大きいところ」「人事職の採用をしていて、なおかつ社風が合うところ」など、条件が変わったり、追加されたりする可能性もあるでしょう。

選考で「就活の軸」を聞く人事の意図

企業の人事が選考で「就活の軸」を聞く場合、以下の2つを確認したいケースが多いでしょう。

- 価値観がフィットしているか

- 主張に一貫性があるか

1. 価値観がフィットしているか

企業が選考で「就活の軸」を聞くのは、学生の価値観が自社とフィットしているかを判断するためです。就活の軸を質問することで、企業や仕事に対して学生が求めているものを、自社が本当に提供できるのかを選考の段階で確認しようとしているケースが多いでしょう。

ただし、企業の価値観に合う人材だけでなく、多様な考えの人材に入社してほしいという企業の意向も年々高まっています。

2. 主張に一貫性があるか

企業によっては、就活の軸と志望動機の両方を確認して、学生が大切にしている価値観と、自社を志望する理由とに一貫性がある方がより良い、とする考えの企業も一定数あるでしょう。「なぜ自社を選んだのか?」という理由が、その人の価値観に沿った強いものである方が、入社後に意欲的に働き、成果を出してくれるかもしれないという期待が高まるからです。

選考前に自分の価値観を言語化しておくと、志望動機と就活の軸を聞かれたときの準備ができるでしょう。

就活の軸の具体例一覧(120選)

就活の軸は「自分に関する基準」と「自分以外に関する基準」の2つに分けて考えることができます。ここでは、それぞれの基準に対して、具体的な就活の軸の例を一覧で紹介します。ほかにも、先輩たちの「就活の軸」を実例で紹介。

すべて合わせて、120個の就活の軸の具体例を紹介しています。

1. 「自分」に関する基準で定める就活の軸(40選)

「自分に関する基準」とは、“こういう人になりたい”、“こんなキャリアを積んでいきたい”というもの。仕事を通じて自分がどうなりたいかにフォーカスしている基準です。

例えば、以下のようなものが就活の軸の例として考えられます。

<成長への欲求>

1. 他者よりも早く成長したい

2. 年齢に関係なく仕事を任されたい

3. 出世したい

4. 困難な目標を達成したい

5. 常に新しいことに挑戦したい

6. 知識を増やして学びたい

7. センスを身につけたい

<承認欲求>

8. 他者に認められたい

9. 他者に感謝されたい

10. 他者に尊敬されたい

<評価への欲求>

11. 結果を評価されたい

12. プロセスを評価されたい

<貢献欲求>

13. 他者に貢献したい

14. 困っている人を助けたい

15. 地域や社会の役に立ちたい

16. 身近な人の役に立ちたい

<自己実現>

17. 有名になりたい

18. 独立起業したい

19. 流行の最先端にいたい

<他者とのかかわり>

20. 気の合う仲間と一緒に働きたい

21. 嫌いなタイプの人とは付き合わないようにしたい

22. 特定の人と深く長く付き合いたい

23. 関係性は浅くてもいいので、幅広い人とかかわりたい

24. 他者に頼られたい

25. 他者からの助けやサポートを受けたい

<行動への欲求>

26. 自由な生活をしたい

27. 規律的な生活を送りたい

<自分の特徴を生かす>

28. ゼミや研究など、学校で学んできたことを生かして働きたい

29. 課外活動(サークル、アルバイト)や学校以外で学んできたことを生かして働きたい

30. 好きなことを仕事にしたい

31. 自分の強みや長所を生かして働きたい

32. 自分の弱みや短所を気にせず働きたい

33. 語学力を生かして働きたい

<仕事の幅>

34. いろいろな仕事を幅広くやってみたい

35. 一つの仕事を極めたい

<感情面>

36. 楽しく働きたい

37. 緊張感を持って働きたい

38. 刺激を受けたい

39. やりがいを感じたい

40. 求められた場所で頑張りたい

2. 自分以外に関する基準で定める就活の軸(67選)

「自分以外に関する基準」とは、“大企業である”、“英語が使える仕事”のような企業の状況についての基準です。

例えば、以下のようなものが就活の軸の例として考えられます。

<社風>

1. 規律やルールを尊重する企業

2. 規律やルールに縛られない企業

3. 協調性の高い企業

4. 自律性の高い企業

5. 競争性の高い企業

6. 向上心の高い企業

7. 年功序列の企業

8. 実力主義な企業

<仕事の進め方>

9. 他者とのかかわりが多い仕事

10. 他者とのかかわりが少ない仕事

11. 計画的に進められる仕事

12. 臨機応変に進められる仕事

13. 自分の考えで進められる仕事

14. 上司からの指示に沿って進める仕事

<目標設定>

15. 目標が高い仕事

16. ノルマがない仕事

17. 短期で成果を出す仕事

18. 長期で成果を出す仕事

<企業の構成員>

19. 女性の管理職が多い企業

20. 社員の平均年齢が低い企業

21. 自分と似ている価値観の人が多い企業

22. 多様な価値観の人が多い企業

<賃金>

23. 年収が高い企業

24. 副業ができる企業

25. インセンティブがある企業

26. 歩合制度がある企業

<働く場所>

27. 転勤がない企業

28. 希望する地域で働ける企業

29. 海外で働ける企業

30. 自宅勤務ができる企業

31. テレワークできる・働く場所を選べる企業

32. 都市部で働ける企業

33. 地方で働ける企業

34. 観光地で働ける仕事

<働く時間>

35. 休暇をしっかり取れる企業

36. 残業時間の少ない企業

37. 定時退社できる企業

38. フレックス制度で働く時間を選べる企業

<働く環境>

39. 育児休暇が充実した企業

40. 福利厚生制度が充実した企業

41. 住宅手当や資格手当など、手当が充実した企業

42. 教育やトレーニング環境、研修制度が充実した企業

43. 資格取得の支援が充実した企業

44. 服装自由な企業

<企業の状態>

45. 規模が大きい企業

46. 規模が小さい企業

47. スタートアップ企業

48. 上場企業

49. 外資系企業

50. 設立年数が長い企業

51. 知名度がある企業

52. 成長性が期待できる企業

53. 安定性がある企業

<企業の強み>

54. 業界シェアが高い企業

55. 研究開発に力を入れている企業

<仕事内容>

56. ものづくりの仕事

57. 営業の仕事

58. 人事の仕事

59. 接客の仕事

60. 事務の仕事

61. 研究の仕事

62. 設計・管理の仕事

63. 企画・戦略の仕事

64. マーケティングの仕事

65. 調査・分析の仕事

66. クリエーティブな仕事

67. コンサルティングの仕事

先輩たちの「就活の軸」(実例13選)

先輩たちは実際にどんなことを「就活の軸」と答えたのでしょう。先輩たちへのアンケート結果から、回答実例を13個紹介します。

1. 社内外の多くの人々と、信頼関係を築きながら深くコミュニケーションを取れる職場であること

2. 大学で学んだ専門知識を生かせて、人のために働ける仕事

3. 自分の経験を生かすことができ、多様性を重視していること

4. 若手から活躍できる環境があること

5. 能力を高められる環境や、雰囲気の良い職場

6. 転勤がなく、残業が少ない企業

7. 地元で、そこに住む住民や事業者を支える仕事に就くこと

8. グローバルに活躍でき、一つの企業でさまざまな経験が積めるところ

9. 人の役に立っていることを実感できる仕事

10. 人が成長する過程に携われる仕事

11. 従業員もお客さまも大事にしている。また自分の働くビジョンが想像できること

12. 空間デザイン、建築に携わることができる仕事

13. 起業に向けた学びのある環境であること

「就活の軸」の探し方・見つけ方

就活の軸を探して見つけるときは、直感などを頼りにして出た答えを、頭で考えて整理するのがオススメです。

ここでは、以下の2つの方法を紹介します。

- 企業一覧に対する自分の直感を言語化して見つける

- 就活の軸一覧に対する直感を基に、本当に興味を持てるか確かめる

1. 企業一覧に対する自分の直感を言語化して見つける

次の4つのステップに沿って、複数の企業を一覧で眺め「興味があるか、興味がないか」を直感でジャッジした後に、共通点を探してみましょう。

- 数十社の企業を一覧で眺める

- 直感で「いいな!」と思えるかどうか振り分けていく

- 興味を持った企業群を「より好きかどうか」で再度振り分ける

- 何度か繰り返し、最終的に残った好ましい企業群の共通点を探す

ステップ1. 数十社の企業を一覧で眺める

例えば、学校のキャリアセンターで求人がある企業一覧を見たり、リクナビのトップページに表示されるオススメの企業を上から順に眺めたりしましょう。

ステップ2. 直感で「いいな!」と思えるかどうか振り分けていく

数十社の企業をざっと眺めてみて、なんとなくいいなと思えるか思えないか。感覚的に好きか嫌いかで振り分けてみましょう。

ステップ3. 興味を持った企業群を「より好きかどうか」で再度振り分ける

最初の振り分けで、いいなと思った企業群を、より好きかどうかで再度感覚的に振り分けます。この作業を繰り返して企業数が、5社くらいになるまで絞りましょう。最終的に残った企業群が、自分が直感的に興味や関心、好意を持っている企業リストとなります。

ステップ4. 何度か繰り返し、最終的に残った好ましい企業群の共通点を探す

振り分けを何度か繰り返して、最終的に残った好ましい企業群の共通点を考えてみましょう。直感で行った企業選びや仕事選びの結果から、具体的なキーワードで言語化することで、自分でも気づいていなかった「就活の軸」となる価値観に気づけるでしょう。

2. 就活の軸一覧に対する直感を基に、本当に興味を持てるか確かめる

次の4つのステップに沿って、就活の軸の例を一覧で眺め「共感できるか、共感できないか」を直感でジャッジした後に実際に企業検索をして結果を確かめ、ピンときた企業の共通点を探してみましょう。

- なるべく多くの就活の軸の例を一覧で眺める

- 直感で「いいな!」と思えたキーワードをピックアップする

- ピンときたキーワードを就職情報サイトで検索して、興味を持てるか確認する

- キーワード検索を繰り返し、興味を持てた企業の共通点を探す

ステップ1. なるべく多くの就活の軸の例を一覧で眺める

先ほど紹介したような、就活の軸の具体例を、なるべくたくさん眺めてみましょう。

ステップ2. 直感で「いいな!」と思えたキーワードをピックアップする

就活の軸の具体例を眺めていて、なんとなくいいな、好きだな、楽しそうだな、やってみたいななど、ピンときた具体的なキーワードをピックアップしましょう。

ステップ3. ピンときたキーワードを就職情報サイトで検索して、興味を持てるか確認する

ピンときた具体的なキーワードを、リクナビなどの就職情報サイトで検索してみましょう。そのキーワードが含まれた求人情報や企業情報がヒットするので、できるだけたくさん確認してみて、本当に興味を持てるか確かめましょう。

ステップ4. キーワード検索を繰り返し、興味を持てた企業の共通点を探す

同じキーワードでタイミングを変えて検索したり、違うキーワードで検索したりを何度か繰り返して、興味を持てた企業リストの共通点を考えてみましょう。具体的なキーワードから企業を探し、直感で判断した結果の共通点を言語化することで、自分なりの「就活の軸」を見つけられるでしょう。

先輩へのアンケート結果でわかった「就活の軸を定めるメリット」

実際に就活を経験した先輩たち300人に、就活を進める上で「就活の軸」がなぜ必要だと思うのか、選考の中で尋ねられることがあったかをアンケートで聞きました。

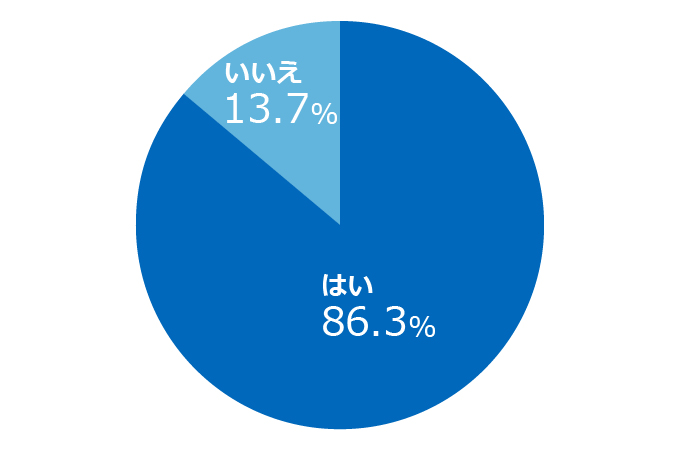

■就活を進める上で、「就活の軸」を考えておくことは必要だと思いますか? (n=300、単一回答)

「就活の軸」を考えておく必要があるか先輩たちにアンケートしたところ、「はい」と答えた先輩は86.3%という結果になりました。

具体的に必要だと思った理由としては、次のような声がありました。

メリット1. 企業選びの判断基準になる

- どこに就職してどのように働きたいかという目安になり、選考の日程調整をするときにどの企業を優先させるかの基準にもなるため

- 就活を進める中で、何かが自分の中でしっくりこなくなったときに就活の軸があるとその違和感の理由に気づきやすいと思う

- たくさんの企業にエントリーすることになるので、軸を決めておけばどの企業の準備を優先すべきかなど、戦略的に就活を進めることができるから。内定を複数頂いた場合も、キャリアプランなどを含めた就活の軸を考えておくことで、迷わず意思決定することができて後悔が少ないため

メリット2. 面接での受け答えに困らない

- 軸を持っていた方が志望動機なども考えやすい

- エントリーシートや面接などの選考を通して自分の回答に一貫性が出る

- 軸があると面接で自分の思いを伝えやすくなるため

メリット3. 入社後の姿をイメージできる

- 就活の軸を考えることで、自分がどんなことをしたくて将来どうなりたいか考えることができた

- 何を将来やりたいのかが明確でないと頑張れないから

- 結果が出なかったり壁にぶつかったりしたときに、迷走しないため

選考で「就活の軸」を聞かれるタイミングはいつ?

続いて、実際に選考では「就活の軸」がどれくらい聞かれるのか、先輩たちはどのように回答したのか、アンケート結果を紹介します。

4割の先輩たちが「就活の軸」を選考で聞かれたと回答

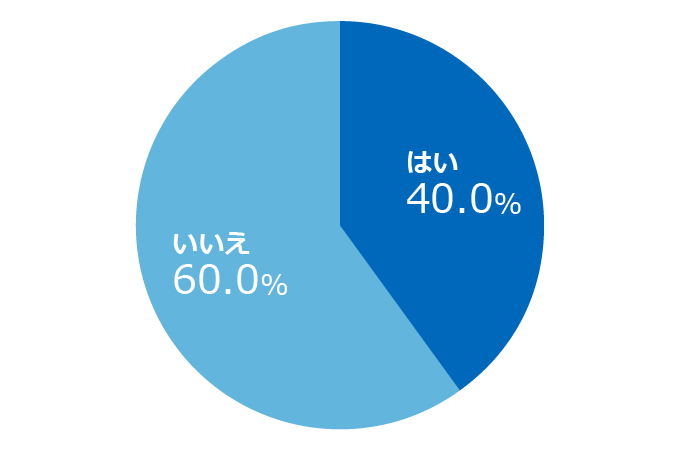

■選考時に、「就活の軸」を尋ねられましたか?(n=300、単一回答)

まず、選考時に「就活の軸」を聞かれたか先輩たちに聞いたところ、40.0%の人が「はい」と回答しました。その先輩たちに「就活の軸」を尋ねられたのはどんなときか聞いた結果が以下になります。

回答した先輩たちの98%以上が「面接」では就活の軸を聞かれていた

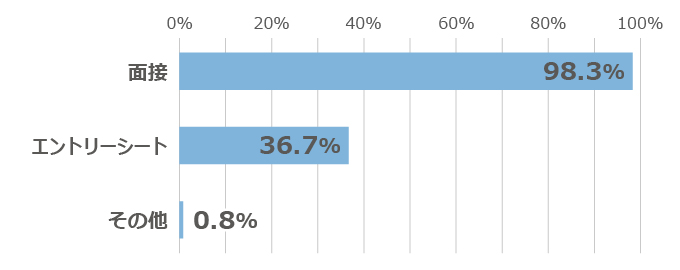

■「就活の軸」を尋ねられたのは、どんなときでしたか?(n=120、複数回答)

アンケートの結果、「就活の軸」を聞かれたのが最も多かったのは、「面接」で98.3%。「エントリーシート」と回答した人は36.7%となりました。

面接本番までには、何かしら自分の中での答えを準備しておくと安心でしょう。

「就活の軸」を答えるときのポイントと注意点

就活の選考で、就活の軸を答えるときに注意したいポイントは以下の3つです。

- 自分の思う「就活の軸」を正直に答える

- これまでの人生に基づく価値観を交えて答える

- その企業だけに当てはまる「偶然の要素」を入れておく

1. 自分の思う「就活の軸」を正直に答える

「就活の軸」は自分に合う企業を選ぶための基準なので、選考時に取り繕う必要はありません。

例えば、そこまで強い成長欲求がないにもかかわらず、「成長できる環境かどうかが私の就活の軸です」と言って入社してしまったら、入社後に苦しくなるのは自分自身です。

2. これまでの人生に基づく価値観を交えて答える

これまでの人生で経験した出来事、育った環境を振り返ってみて、「就活の軸」の背後にある自分の価値観も明確にしておきましょう。本人のライフヒストリー(成育歴)に基づいているような理由とともに価値観を語ることができると、企業の選考担当者に根っこの確かな価値観であるということが伝わります。

価値観の深掘りの方法について、詳しくはこちら↓

3. その企業だけに当てはまる「偶然の要素」を入れておく

選考で「就活の軸」について話すとき、注意したいのが「その軸だったら、うちの企業じゃなくてよくない?」「その基準だったら、この業界じゃなくてもかなえられるのでは?」と聞かれたとき。

正直な話をすれば、「そう言われてしまったら、そうですね…」としか答えようがない、いじわるな質問と言えるでしょう。そんな質問への対処法としてオススメできるのは「偶然の要素」を加えることです。

具体的には、「会社説明会で話をしてくださった社員の方が、仕事内容をこう説明しており、その内容に感銘を受けました」「御社の店舗に足を運んだ際、店員の方にこういう対応をしていただき、こんな人のいる企業で働きたいと強く思いました」など、偶然得たその企業との接点をエピソードで交えてみましょう。

そのほか、面接に向けた準備について詳しく知りたい人は、こちら↓

【先輩インタビュー】「就活の軸」を見つけるためにしたこと・就活アドバイス

最後に、「就活の軸」を考えて就活に臨み、現在は社会人として働いている先輩2人に、「就活の軸」は何だったか、見つけるためにどんなことをしたか、就活時に役立ったのはどんなときだったのかをインタビューしました。自分の「就活の軸」を考える際の参考にしてみてください。

不動産業界で働く先輩の場合

あなたの「就活の軸」は何でしたか?

「空間デザイン、建築に携わることができる仕事」です。高校時代から建築士に憧れを持っており、将来は建物造りにかかわる仕事をしたいという思いがありました。大学は文系学部に進学し、環境デザインのゼミで環境や空間が人に与える影響について研究していました。就活準備のときにこれまで興味を持ってきたことを整理していくことで「就活の軸」を明確にすることができました。就活では、大手デベロッパーを中心に鉄道系、レジャー施設運営の企業を受けていました。

「就活の軸」を明確にするためにどんなことをしましたか?

今やりたいこと、好きなことではなく、「昔から好きだったこと」を振り返りました。今興味あることは一過性のものかもしれませんが、子どものころからずっと好きだったことは、今後も好きだろうし嫌いになることはないと考えたんです。

親に子どものころの話を聞くと、ブロック玩具と積み木が好きで、ひたすら積み上げて建物らしきものを作っていたこと、大きなものを造って表現したいという欲求が子どものころからあったことがわかりました。それが今の関心にもつながっているのだと確認することができました。

「就活の軸」を考えておくことで、就活中に役立ったことは?

面接では「どうしてこの業界なの?」「どうしてうちの企業なの?」と必ず聞かれました。

ただ「空間づくりに携わりたい」だけでは、「どうして当社なのか」という質問には答えられないので、軸をしっかり言語化しておかないと説明するのは難しいと感じました。また、面接当初は、企業に合わせて取り繕って答えたこともありましたが、本心から出る言葉以外は相手に響かないのだと痛感。

その後は、具体的にやりたいことを事前にいくつか考えておき、面接では企業に合う内容を選んで答えるようにしました。うそのない内容で、かつ、企業の志望動機に共通する要素を整理して話すことができ、面接もうまくいくようになりました。

これから就活を始める人へのアドバイス

「就活の軸」を理路整然と考えるのも大事かもしれませんが、生の情報に触れることで「楽しそうだな」「合いそうだな」と、自分だけの“感覚”を得ることも大切にしてほしいです。

総合職採用でしたら、多くの場合、仕事内容は配属が決まらないとわかりません。でも、何をするにせよ、企業風土や人の雰囲気は必ず自分にかかわってきます。

説明会や面接で、どんな人がどんな言葉を使い、どんな表情で事業内容を説明しているか。その空気に触れることは、自分が合う環境を選ぶ上でとても大事だと思います。企業のホームページを見るだけではなく、その企業が手掛ける商品やサービスに触れる、見に行くなど行動してみて、感じたことを自分なりに言語化していくと「就活の軸」を掘り下げることができると思います。

ITベンチャーで働く先輩の場合

あなたの「就活の軸」は何でしたか?

将来起業したいという思いがあったので、起業に向けた学びのある環境であることを「就活の軸」にしていました。具体的には、いろいろな事業のケースを俯瞰(ふかん)できる仕事であること、新規事業が多く生まれ、事業をつくり出す過程を体感できる環境であることでした。就活中は外資のコンサルティング業界、社内ベンチャーが多く立ち上がる企業の方に話をうかがっていました。

なぜ起業したいと思ったのでしょう。

これまでの自分を振り返ると、人にやれと言われたことをやるのが嫌で、いつも自分で「こうしたい!」と提案していたんです。学校の授業に疑問を呈して、授業のやり方を変えたこともあった。小生意気なんです(笑)。大学時代からWebメディアを立ち上げて起業していたこともあり、将来も自分で事業をつくりたいなと思っていました。

「就活の軸」をより明確にするために、やったことはありますか?

インターンシップを利用して自己分析をしました。「将来成し遂げたいミッションを考える」というプログラムがあり、過去を振り返り自分の価値観や好きなことを整理しました。漠然としていた自分の特徴を言語化できましたね。

「就活の軸」を考えておくと、どんなメリットがあると思いますか?

企業選びの納得度が高まると思います。自分なりの軸がないと、相対的な評価で判断することになり、入社してから「どうしてここに入ったのか」と思い悩むことが出てくるかもしれません。一方、「自分にとってこれが大事だから、この企業を選んだ」という絶対的な理由があれば、自信を持って働いていけると思います。僕は、起業というゴールがぶれなかったので、「こういう思考プロセスを持った経営陣、こういうミッションを持った企業で働きたい」と、選ぶときにも迷いがありませんでした。

「就活の軸がない」場合の対処法

あらかじめ「就活の軸」を設定して、それに基づいて企業を探すことができればスムーズかもしれませんが、その軸がわからずに就活準備が進まなくなってしまう人もいるでしょう。

そういったときは、以下の3つの方法を試してみましょう。

- 「今はまだ軸がない」という状態を受け入れる

- ピンとくるものに出会えるまで企業情報に触れ続ける

- 「求められた場所で頑張る」という考えを就活の軸に仮置きしてみる

1. 「今はまだ軸がない」という状態を受け入れる

「自分はどうなりたいか」「どんなところで働きたいか」を明確に言語化するのは、やってみようとすると難しいものです。本来、就活の軸は心で捉えて、頭で整理するものなので、無理やり探しても見つからないケースもあります。

さまざまな方法を試しても、ピンとこない場合は、今はまだ軸がないのかもしれません。軸がないのが悪い、というわけではありません。今の状態を、ありのままに受け入れることから始めましょう。

2. ピンとくるものに出会えるまで企業情報に触れ続ける

軸がまだないときは、自分の中に何かしらの感情や興味・関心が芽生えるまで、さまざまな企業情報に触れ続けてみましょう。きっとそのうち、ピンとくるものが見つかるはずです。

感情が動いたときに、何にピンときたのかを言語化して、就活の軸探しを再開してみると良いでしょう。

3. 「求められた場所で頑張る」という考えを就活の軸に仮置きしてみる

「なりたい自分」や「やりたい仕事はない」けれど、「人に役に立ちたい」という貢献欲求を持っている人は意外と多いものです。見落とされがちですが、こういった貢献欲求も、立派な就活の軸の一つ。

例えば、「求められた場所で頑張る」という考えでも、キャリアはしっかりと構築できます。むしろ、入社後の配属差配を考えると、どんな場所でも貢献意欲を保てる人は組織においても重宝されるでしょう。

「求められた場所で頑張る」という考えを就活の軸に仮置きして、流れに身を任せて進んでいく川下りのようにキャリア形成をしてみるのも一つの方法です。

【調査概要】

調査期間:2022年9月13日~9月16日

調査サンプル:2023年3月に卒業予定の大学生、大学院生、短大生、専門学校生300人

調査協力:株式会社クロス・マーケティング

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

——————————————————

【監修】曽和利光さん

株式会社人材研究所・代表取締役社長。1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『人事と採用のセオリー 成長企業に共通する組織運営の原理と原則』(ソシム)など著書多数。最新刊に『コミュ障のための面接戦略』(星海社新書)がある。

——————————————————

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。