理系の就活はいつから始めるといいのでしょうか。理系学生ならではの就活の流れやスケジュール、進めておきたい準備のポイントなど、リクルート・就職みらい研究所所長の栗田貴祥さんが解説します。

▼2027年卒以降に卒業予定の方▼

リクナビオリジナルの「言語・非言語Webテスト」で、適性検査の回答形式に慣れておこう

(パソコンでのみ受検可能です)

理系の先輩たちはいつから就活を始めた?

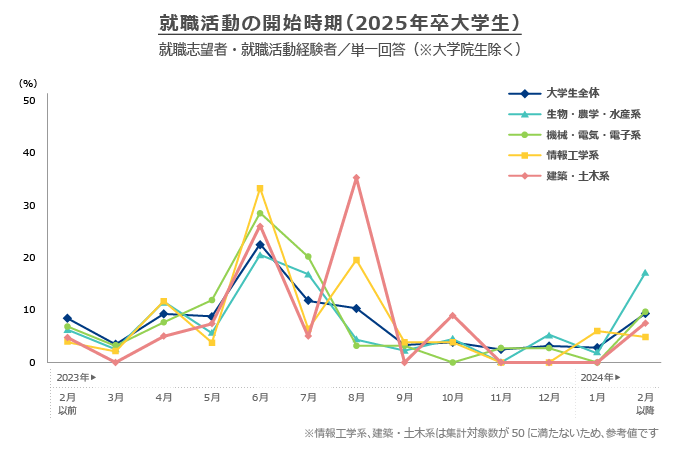

理系の就活はいつから始めるものなのでしょう。就職みらい研究所が行った、2025年卒の2024年6月12日時点での理系学生の動向調査では、大学生・大学院生に就活の開始時期を聞いています。

理系の大学生(生物・農学・水産系、機械・電気・電子系)は、2023年6月に開始した学生の割合が最も高く、2023年9月までに開始した学生の割合の累計を見ると、どの学科系統でも7割を超えています。

大学院生も同様に6月に就活を始める学生が最も多く、4~6月に開始する傾向が強く出ています。

(出典:就職みらい研究所 『【2025年卒】理系の学科系統別活動状況』)

大学3年生、修士1年生は夏休み期間に開催されるインターンシップに参加する人が多く、そのための準備を始めていると考えられます。

理系学生、内定はいつごろから?

では、理系学生が内定をもらうタイミングは、文系学生と比較してどのような違いがあるのでしょう。同研究所が行った「就職プロセス調査」では、2025年卒学生の就職内定率を2月1日時点から継続してとっています。理系の大学生の就職内定率は、3月1日時点で56.7%。文系の大学生の46.6%より約10ポイント高いことがわかります。4月1日時点、5月1日時点と見ていっても、理系の大学生の方が早く内定を取得する傾向があり、6月1日時点では85.0%です。

大学院生になると、その傾向はさらに顕著になり、4月1日時点で80.6%と、早くも8割の院生が内定を取得。6月1日時点では95.6%になっています。

理系人材に対する企業のニーズは年々高まっています。大学や大学院で学んでいる専門領域と職業とのつながりが見いだしやすいこともあり、企業側は早い段階で自社が必要とする専門人材の採用を進めていると考えられます。

理系学生の就活スケジュール

実習や研究活動などで忙しい日々を送る理系学生は多いのではないでしょうか。就活と学業を両立するためには、スケジュールを事前に理解しておくことが大切です。

一般的な理系の学校行事と、リクナビを活用した就活スケジュールは下記のような流れになります。ただ、志望する企業によって異なりますので、興味のある業界・企業のスケジュールはあらかじめチェックしておくことをお勧めします。

就活準備、どんなことをする? 理系学生が準備を進める上でのポイント

忙しい理系学生だからこそ、就活が本格化する前に、就活準備を進める上での工夫やポイントを知っておきたいものです。事前に何をすべきか把握しておくことで、より時間に余裕を持って効率的に動けるようになるかもしれません。

実習や研究、学会などで忙しい時期をあらかじめチェックする

研究室の先生や就活を経験した先輩たちに、実習や研究が忙しくなる時期をあらかじめ聞いて把握しておくと安心です。大学院生は研究に加え、学会への参加や発表などで学部生以上に忙しくなることも…。就活に時間が取れる時期はいつなのかがわかったら、自分なりのスケジュールを組んでいきましょう。

研究室の先輩に進路選びのポイントや決め手を聞く

同じ分野を学んだ研究室の先輩たちは、どのような進路を選んだのか。話を聞くことで、わかりやすいロールモデルが見つかるかもしれません。

研究室の先輩が企業のリクルーターを担い、出身校に対してアプローチしているケースもあります。将来の選択肢を広げる上で、いろいろな道に進んだ先輩に話を聞く時間をつくるといいでしょう。

余裕のあるうちに自己分析・企業研究を始めておく

忙しい時期がわかったら、就活スケジュールから逆算して、自己分析や企業研究をコツコツ進めていくといいでしょう。

理系学生の中には、「学んできた分野とまったく違う業界・領域に挑戦したい」「文系職種にも興味がある」という人も多くいます。そうなると、研究室の人脈に頼らず自ら情報収集を進める必要もあり、企業研究により時間がかかるでしょう。学業とのつながりがない分野に進むのであれば、その理由を深掘りして言語化していくことも大切です。

自己分析をする

自己分析とは、自分の特徴を理解するために、これまでの経験や考え方を振り返って整理することです。自己分析をしておくことで「自分の仕事選びの軸」と「自分自身のこと」を明確にすることができます。

自己分析の方法について詳しく知りたい人はこちら

【自己分析のやり方】手軽にできる7つの方法や目的・志望動機の作り方まで

業界・企業研究を進める

さまざまな業界の種類や特徴を知り、自分が行きたいと思う業界を見つけるために行うのが業界研究です。さらに、自分の志向に合う企業と出会うために企業研究を進めていきます。

業界・企業研究の方法について詳しく知りたい人はこちら

【企業研究シート見本付き】就活に役立つ企業研究のやり方を解説

学校推薦について情報を集める

理系学生の就活の特徴の一つが、教授推薦や研究室推薦などの学校推薦があることです。研究室が持つコネクションをうまく活用することで、学んできたスキルや経験を生かせる就職先選びにつながるかもしれません。ただ推薦は、自分で気になった企業の選考に自由に応募するのとは違います。内定辞退が難しいという特徴があるので、事前に推薦応募の場合の選考プロセスを確認しておくとともに、その企業についてよく調べておくことが大切です。

インターンシップ等のキャリア形成支援プログラムに参加する

理系学生は、進学を決めた段階で、将来どんな仕事に就きたいか「学ぶ」と「働く」を結び付けて考えている人が多いかもしれません。ただ、どんな働き方が自分に合うのか、どんな組織風土だと力を発揮しやすいのかは、自分で感じてみなければわからないことも多いでしょう。実際にその企業で働く社員に話を聞いたり、職場見学に行ったり、就業体験をしたりと、企業のリアルな情報に触れる経験が重要です。

そこで、オススメしたいのが、時間のあるうちにオープン・カンパニーを利用して企業を知ったり、インターンシップの就業体験を通じて業務の理解を深めたりすることです。特に大学院生は、進学したと思ったらインターンシップの選考が始まるなど、より多忙を極めます。長期休暇中に学会が集中することもあり、5日間以上の時間を確保するのも大変…という人もいるでしょう。

オープン・カンパニーは大学1・2年生のうちから参加が可能です。早い段階から世の中にはどんな業界や企業があるのかを知っておくことで、将来の進路の選択肢を広げて考えることができます。院進学という選択が自分に合っているかを考える機会にもなるでしょう。結果として、大学3年生以降の、学業に忙しい中での就活に少し余裕が生まれるかもしれません。

インターンシップの探し方・参加方法について詳しく知りたい人はこちら

インターンシップとは?参加するメリットやプログラム内容、探し方から必要な準備まで解説

※リクナビではインターンシップ等のキャリア形成支援プログラムを「インターンシップ&キャリア」と表記しています。

そのほか、就活についてさらに知りたい人は、こちらの記事もチェックしてみましょう

監修:リクルート 就職みらい研究所所長 栗田貴祥

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。