就活で特に忙しい時期はいつごろなのでしょう。忙しさのピーク時期を知っておけば、それまでにできることのスケジュールを立て、活動の優先順位もつけられます。焦らずに就活を迎えるためにできることは何か。リクルート・就職みらい研究所所長の栗田貴祥さんが解説します。

就活で特に忙しい時期はいつ?

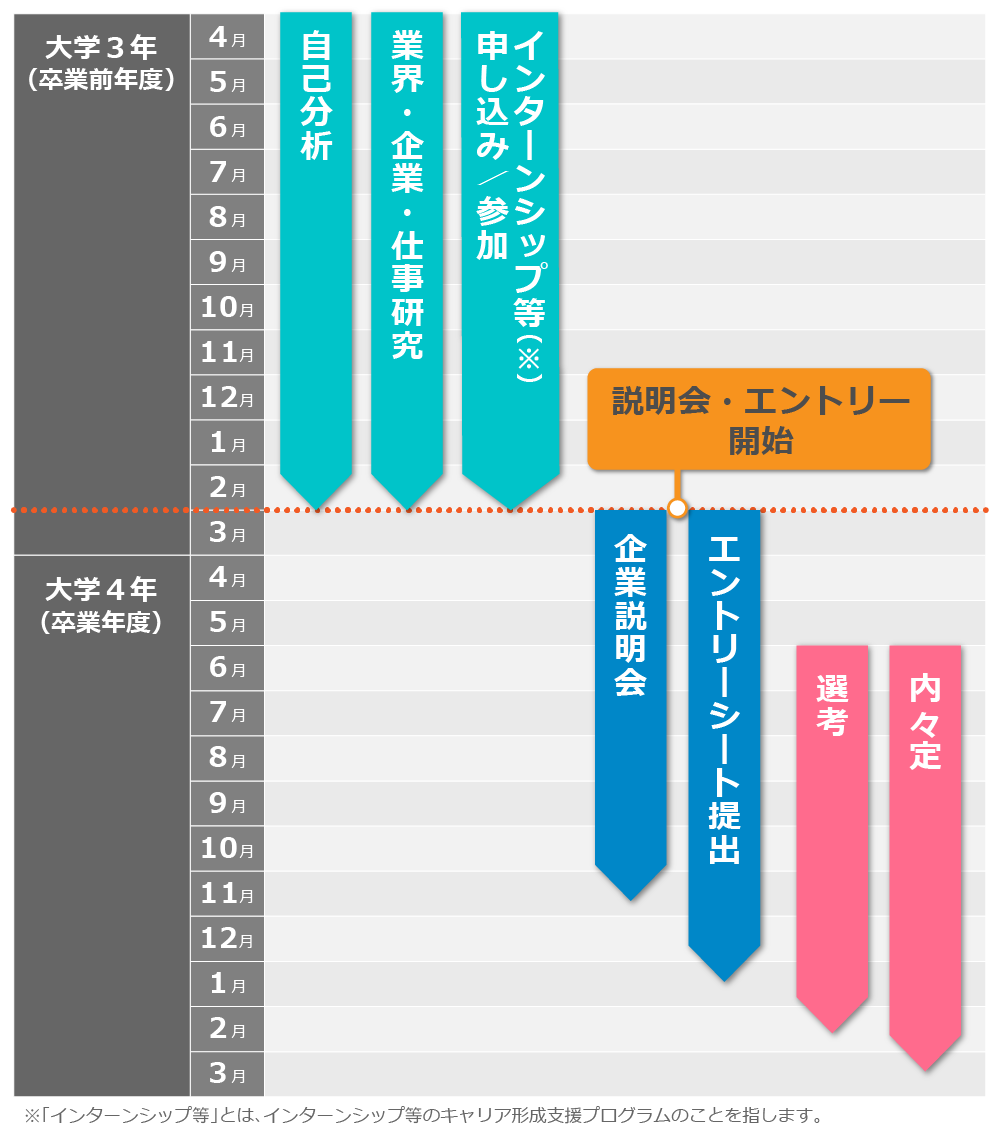

自己分析や企業研究、インターンシップ等のキャリア形成支援プログラム(リクナビでは、「インターンシップ&キャリア」と呼びます)への応募や選考準備…。就活準備といえば、やることがたくさんあって多忙!というイメージを持っている学生も多いのでは。いざ始まってから焦ることのないように、スケジュールから確認していきましょう。

就活の流れ、スケジュールをチェック

就活準備のスタートは人によってさまざまです。大学1・2年生のうちから業界や企業情報に触れられる「オープン・カンパニー」や、働くことへの理解を深められる「キャリア教育」に参加する学生もいますし、部活や学業、留学などが落ち着いてから活動を始める人もいます。

ただ、傾向としては、夏休み期間に開催されるインターンシップ&キャリアの応募・選考準備が始まる大学3年生(修士1年生)の6月に始める学生が多いといえます。

その後、

- 大学3年生(修士1年生)の3月に企業広報活動開始、説明会などがスタート

- 大学4年生(修士2年生)の6月に選考開始

と、大きく2つの動きがあります。

オープン・カンパニーについて詳しく知りたい人は、こちら

オープン・カンパニーとは?実施内容や特徴、インターンシップとの違いを紹介

インターンシップ&キャリアの応募開始から忙しくなり始める

インターンシップ&キャリアの申し込みが始まる大学3年生の6月から、就活に向けた準備が忙しくなる学生は多いでしょう。3月の企業広報活動開始、大学4年生の6月の選考開始、というスケジュールの枠組みはありますが、独自のスケジュールで早期から採用活動を行う企業も増えており、夏季のインターンシップ&キャリアが終わってから年明けまでの間に、選考の案内が届くケースも増えています。

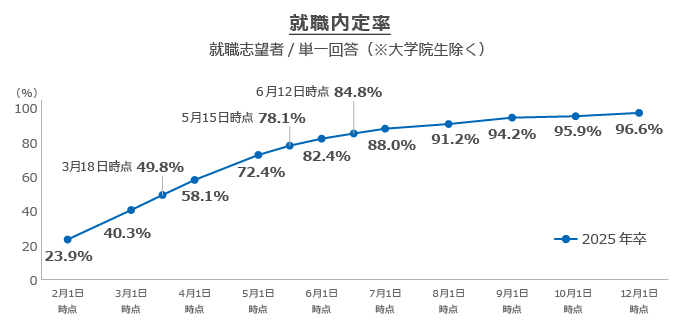

2025年卒の大学生の就職内定率を見ると、2月1日時点で23.9%、3月中旬時点で約半分の49.8%の学生が内定を取得しています。6月1日時点では82.4%と8割以上になっており、スケジュールの枠組みにとらわれずに早期に動く企業、学生が増えているため、忙しい時期のピークも全体的に早まっているといえるでしょう。

(出典:就職みらい研究所 『就職プロセス調査(2025年卒)「2024年12月1日時点 内定状況」』)

なぜ忙しくなるの?就活で忙しくなる理由

そもそも、なぜ就活はそんなに忙しくなってしまうのでしょう。

就活準備以外の予定との両立が大変

長期休暇中にインターンシップ&キャリアに参加しようとすると、応募する時期は長期休暇より前となり、学業や課外活動などと重なることになります。自己分析や企業研究を進めてエントリーシートを作成するのに一定の時間が必要となり、複数の企業のインターンシップ&キャリアに応募する場合はそれだけ忙しくなるでしょう。

また、早期から本選考を実施する企業もあるため、秋学期や年明け1~2月などの春季休暇前に、選考準備を進める学生も増えています。授業の課題や研究室の活動、試験対策だけでも忙しいので、そこに就活準備が重なることで、スケジュール管理、時間の捻出は大変になっていきます。

学業のほかにアルバイトや部活・サークル活動がある人は、さらにスケジュール調整が難しくなるかもしれません。

就活準備ができていない

エントリーシートの作成や面接準備を進めるためには、自己分析や企業研究をある程度深めておく必要があります。そこで、学業やアルバイトの合間に時間をつくり、コツコツと自分の強み・弱みを整理したり、業界や企業、仕事内容に関する情報を集めたりしておくことが大切です。すべて一気に取り組もうと思っても、やることの多さに焦ってしまうでしょう。

忙しくなっても焦らないために!進めておくといい就活準備

学業にアルバイトに就活に…やるべきことが山積みになり焦ることがないように、進めておくといい就活準備のコツを見ていきましょう。

オープン・カンパニーに参加し、業界や企業の情報に幅広く触れる

業界や企業情報に触れられるオープン・カンパニーは、「社会にはどんな企業があるのか」「どんな仕事の選択肢があるのか」を知ることができる貴重な場です。1日や短期間での開催のプログラムが多く、大学1・2年生を含め学年を問わず参加することができるので、就活準備が忙しくなる前に参加してみるのも良いでしょう。将来の自分のキャリアについて考える時間は、いつから取っても早過ぎることはありません。

興味を持った企業のインターンシップに参加する

就業体験を含む5日間以上のインターンシップは、大学3年生からが参加対象になります。オープン・カンパニーで広く企業情報に触れておくことで、興味を持った企業を絞りやすくなるかもしれません。選考が始まってエントリーシートを出す企業を決めるときの納得感も高まるでしょう。

気になる業界・企業の選考スケジュールをチェックしておく

企業によって、本選考が始まる時期は大きく異なります。気になる企業があれば、エントリーシートの提出期限や面接のスケジュールなど、個別に必ずチェックするようにしましょう。そこから逆算して、何をすべきか整理することで、焦らず準備を進めることができます。

自己分析を深め、就活の軸を仮置きする

就活のゴールは内定獲得ではありません。将来の自分が、本来の力を発揮できる環境に身を置き、仕事を含めた人生を自分らしく送ることができる。そんな在り方を実現するために、納得できる進路を選んでいくことが重要です。

そこで欠かせないのが自己分析です。これまでの人生を振り返り、どんなときに喜びややりがいを感じるのかを整理していきながら、譲れない価値観や考え方を“就活の軸”として仮置きしていきましょう。仮置きした軸に沿って企業情報に触れると、「やっぱり違うな」「こんなところに魅力を感じるんだな」などと違和感や共感を抱くポイントに気づくでしょう。オープン・カンパニーやインターンシップに参加してみたり、OB・OG社員の話を聞いてみたりすることで軸の精度が高まり、結果として、自分らしい選択ができたという感覚につながっていくはずです。

就活が本格化してから自己分析をやろうと思っていても、忙しさに追われて、なかなか深く自分に向き合うことができません。大学3年生の6月から始めよう、などと時期にとらわれることなく、普段の学生生活から「自分はどんなときに一番エネルギーが湧くのだろう」「夢中になれる瞬間ってどんなときだろう」などと自問する習慣をつけておくといいと思います。

【自己分析のやり方】手軽にできる7つの方法や目的・志望動機の作り方まで

【企業研究シート見本付き】就活に役立つ企業研究のやり方を解説

忙しい学生生活の中、「就活準備は効率的に進めておきたい!」とタイパ(タイムパフォーマンス)を重視する方もいるかもしれません。しかし、就活を終えた先にあるのは、そこから始まる長い社会人人生です。「将来自分はどう生きたいのか」「どんな価値観を大事にしていきたいのか」を考え抜き、自分自身のエネルギーの源泉が何かを理解しておくことは、これからの自分を支える糧になります。

そういう意味でも、学生時代にしかできない活動に夢中に打ち込んだ経験は、自分らしい軸を見つけるために貴重なものとなります。就活準備に振り回されることなく、日々の生活の中で、将来の働く姿も意識しながら、充実した学生生活を送っていていただければと思います。

監修:リクルート 就職みらい研究所所長 栗田貴祥

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。