法学部の卒業生が新卒時に就職した業界、配属された部署を紹介し、民間企業での就職で専門を生かすかどうか、志望業界・職種の決め方などを解説。企業が法学部の学生に期待していること、生かせる強みなど、法学部ならではの就活のポイントを、人事として新卒採用を20年担当してきた採用のプロが社会人の先輩へのアンケート結果と共に解説します。

法学部の就職先「業界」

法学部の学生が法曹界を志望する割合に加えて、民間企業に就職した場合の就職先の業界についてのアンケート結果、新卒ならではの「志望業界の決め方」も併せて解説します。

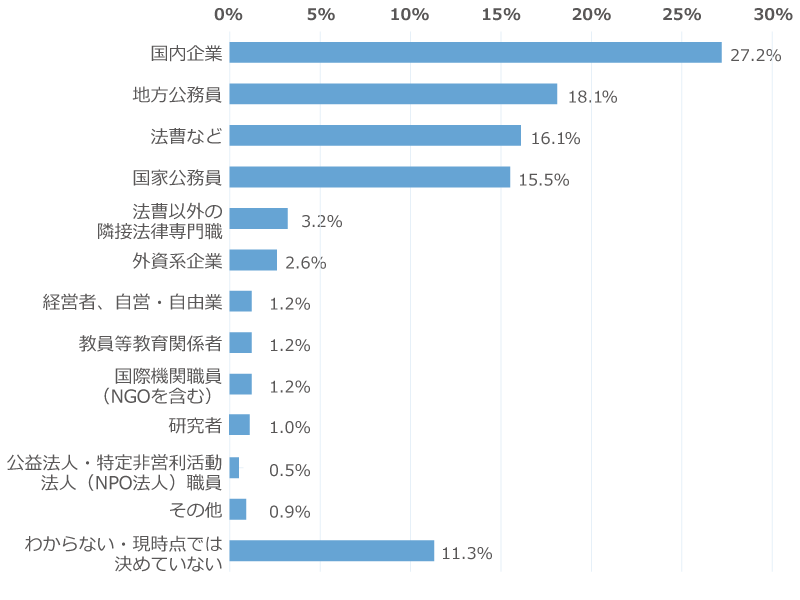

法曹界を目指す人の割合

令和4年に法務省・文部科学省が、法学部に在籍する学生6114名に対して、現時点で第1志望として考えている職業について調査したところ「法曹など」と回答した人は16.1%。「法曹以外の隣接法律専門職」(3.2%)と合わせても、法律に関する知識や資格を直接的に生かしたいと考えている人は全体の2割にも満たないという結果になりました。

なお、最も多くの学生が志望したのは、1位「国内企業」(27.2%)です。

Q 第1志望として考えている職業を教えてください(n=6114、単一回答)

出典:法務省・文部科学省

「令和4年度法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査結果」

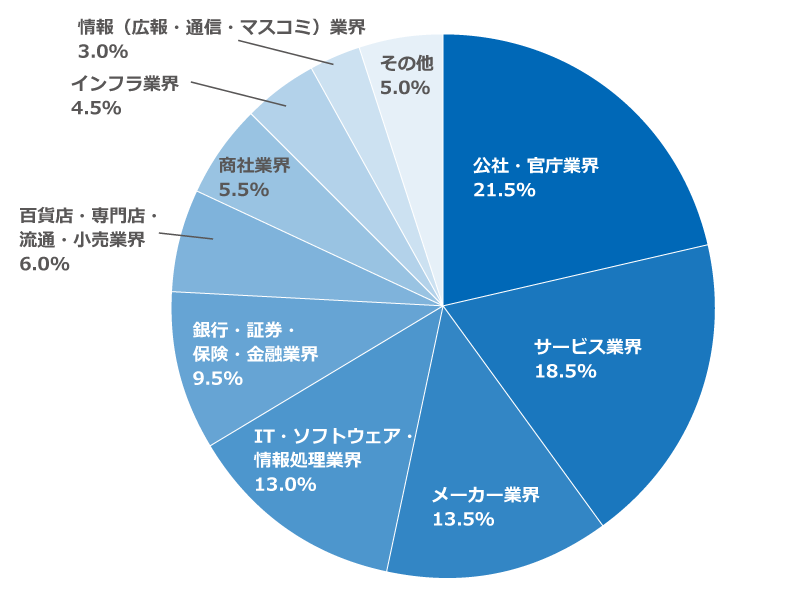

民間企業に就職した法学部の先輩たちが選んだ業界

法学部を卒業した社会人200人に対して、「新卒で就職した企業・団体の業界」をリクナビが独自にアンケート調査したところ、法学部が新卒で最も多く就職したのは1位「公社・官庁業界」(21.5%)という結果になりました。

次いで2位「サービス業界」(18.5%)、3位「メーカー業界」(13.5%)となっています。

公社・官庁業界が割合としては高いものの、全体を見ると、法学部の卒業生はさまざまな業界で幅広く活躍していることがわかります。

Q 新卒で就職した企業・団体の業界に最も近い業界を教えてください(n=200、単一回答)

志望業界の決め方

就活で志望業界を決める場合は、「できること」「やりたいこと」の2つの側面から考えてみましょう。「法学部だから〇〇業界」などと固定概念にとらわれずに、まずは幅広い業界の中から考えてみることをオススメします。

1.「できること」から志望業界を決める方法

自分ができることから志望業界を探す場合は、自分の能力・性格・価値観がフィットする業界を探してみると良いでしょう。

例えば、採用ページや募集要項などに書かれている「求める人物像」が自分と似ているか、求められていることを苦なくできそうかなどを考えてみましょう。

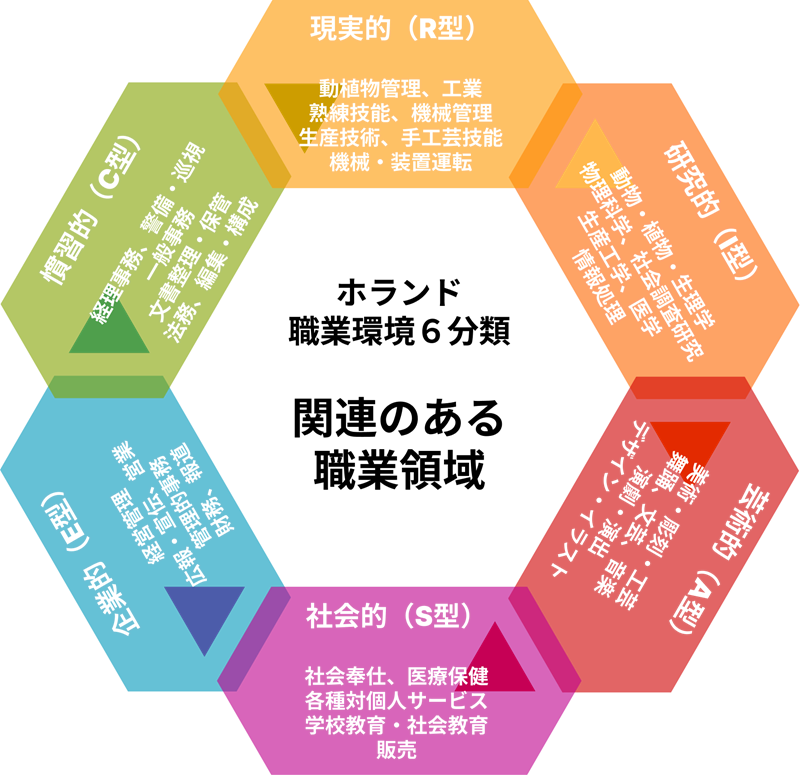

ほかにも、ホランドの職業適性タイプ理論(RIASEC)などの職務適性理論を参考にして、「自分の性格に合っている可能性がある仕事」から業界を探してみるのも良いでしょう。

例えばホランドの職業適性タイプ理論は、同じ職業に就いている人々は類似したパーソナリティーパーソナリティー特性を示すことが多く、環境とパーソナリティーは相互作用しているという考え方を基に、パーソナリティーと働く環境を以下の図のように6つに分類したもの。自分がどのタイプに当てはまるかを考えることで、自分の特性を生かしやすい職業領域を考えるヒントにもなるでしょう。

参考)ホランドの職業適性タイプ理論について

厚生労働省による配布資料「平成27年度 大学等におけるキャリア教育実践講座 参考資料」より

2.「やりたいこと」から志望業界を決める方法

自分がやりたいことから志望業界を探す場合は、リクナビなどの就職情報サイトで、思いついた単語を入れて検索する「キーワード検索」を活用してみましょう。

例えば、ワインが好きなら「ワイン」とキーワード検索をしてみると、飲料メーカーだけではなく、専門商社やワインを自社で直輸入している小売店や外食産業などさまざまな業界がヒットするでしょう。こういった偶然の発見から、視野を広げてそれぞれの業界について詳しく調べていくことをオススメしています。

法学部の就職先「職種」

法学部の先輩たちが民間企業への就職後に配属された職種を、アンケート結果を基に紹介し、新卒ならではの「希望職種の決め方」も併せて解説します。

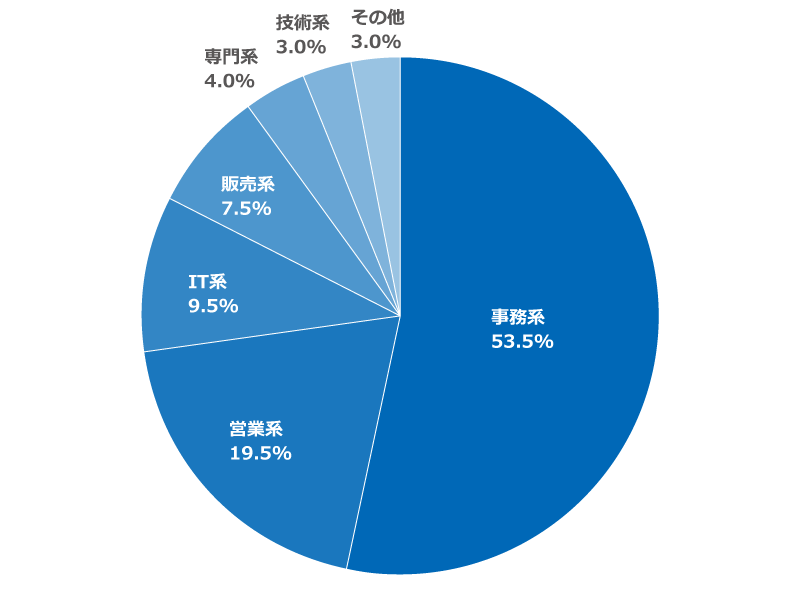

法学部の先輩たちが就職・配属された職種

リクナビが「法学部の就職先」調査を200人に対して行った結果、法学部を卒業した人が新卒で配属された職種のうち、最も多かったのは1位「事務系職種」(53.5%)となりました。次いで 2位が「営業系職種」(19.5%)、3位が「IT系職種」(9.5 %)となっています。

Q 新卒で就職した企業・団体で、入社後に配属された部署に最も近いものを教えてください(n=200、単一回答)

希望職種の決め方

新卒採用の場合は、「法学部だから〇〇職」などと固定概念にとらわれる必要はないでしょう。ただし、入社後にどんなキャリアパスがあるかは確認しておくことが大切です。また、職種別採用に応募する場合も、企業のカルチャーと自分がフィットするかは確認しましょう。

1. 新卒では職種にこだわりすぎる必要はない

近年は、選考の段階で配属先の職種を決める「職種別採用」も増えてきていますが、新卒採用においては職種を定めず総合職などに応募するケースも多いでしょう。多くの企業では、入社後に適性や成果、希望などによって部署異動するチャンスがあるので、新卒で就職する際には、職種にこだわりすぎなくても良いでしょう。

「法学部から法務職」などのように、固定観念で職種を選ぶ必要もありません。

2. 総合職などでの入社後にどんなキャリアパスがあるか要確認

ただし、研究職など一部の専門性が高い職種に対しては、大学院の修士・博士課程修了者しか採用していないケースもあります。企業研究時に、希望するキャリアパスがあるかを確認するようにしましょう。

3. 職種別採用でも企業カルチャーと合うかは要確認

また、職種別採用の場合でも、新卒採用では企業とのカルチャーフィットを重視する傾向にあります。例えば同じ法務職であっても、企業によって「法務の視点から経営戦略の提言ができる人」「着実に書類作業ができる人」など求める人物像が異なります。

希望職種を決めて就活する場合も、「この職種で働けるならどこの企業でもいい」と考えるのではなく、企業ごとのカルチャーも確認することが大切です。

法学部の専門性を生かして就職するかどうか

法学部の専門性を生かして就職するかどうかを考えるために、「専門性を生かして就職した先輩たちの割合と就職先」「法曹界以外に専門性を生かして就職したい人向けの業界・職種」を紹介します。

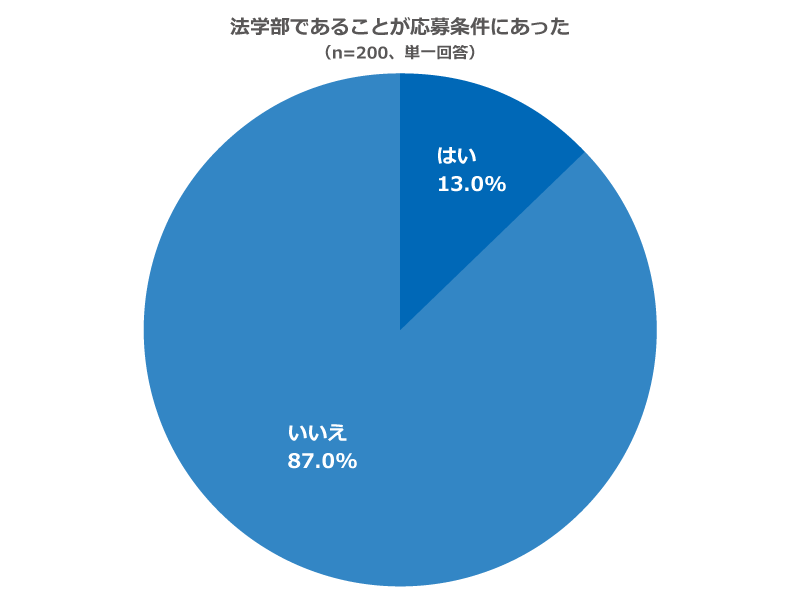

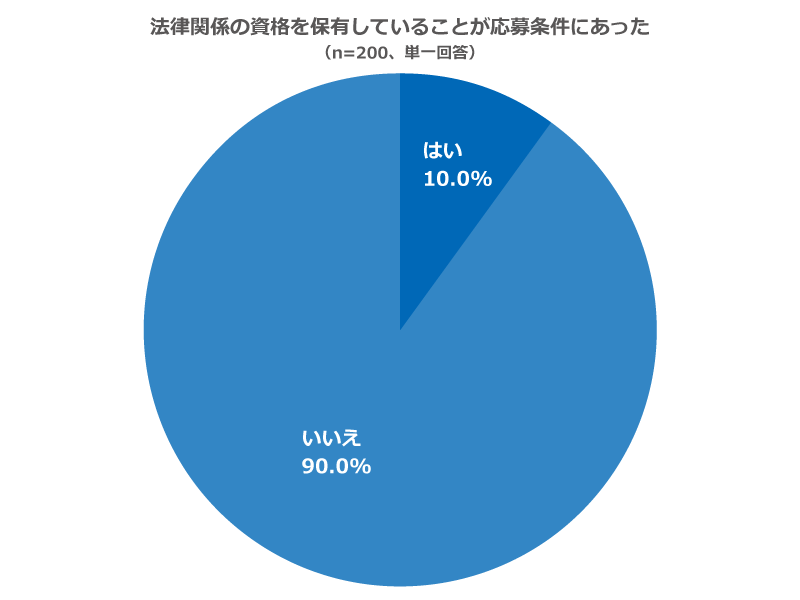

「法学部であること」や「法律関係の資格の保有」が応募条件にある民間企業に就職した先輩たちの割合

リクナビが「法学部の就職先」調査を200人に対して行ったところ、新卒で民間企業に就職した際に法学部であることが応募条件にあった人は、13.0%でした。

また、新卒で民間企業に就職した際に「法律関係の資格を保有していること」が応募条件にあった人は10.0%と、法学部在籍の条件のときよりも%減少。法律に関する知識を期待されて採用される場合であっても、資格の保有は必須ではないようです。

また、法学部を卒業した多くの先輩たちは、法律に関する知識を直接的に生かさずに就職をしていることもわかります。

就活では無理に専門性を生かす必要はない

アンケートの結果でもわかる通り、新卒で就職するときには、法律に関する知識を無理に生かそうとする必要はないでしょう。

新卒採用を行う企業の多くは、大学での経験にかかわらず、入社後に自社で必要な教育を提供して人材を育成をしようとしています。さらに現在の就活市場は、企業が求める人材の数に対して、就職希望者の数が少ない状況です。そのため企業も、新卒者に対して専門性や実績などはあまり求めないケースの方が多いでしょう。

専門性を生かした先輩たちの民間企業の就職先

アンケートの結果、「法学部であること」または「法律関連の資格の保有」が応募要件にある民間企業に就職した先輩たちの就職先業界は、メーカー業界、サービス業界、インフラ業界、商社業界、銀行・証券・保険・金融業界、百貨店・専門店・流通・小売業界、IT・ソフトウェア・情報処理業界など多岐にわたっていました。

配属された部署も事務系・営業系・販売系・IT系・技術系と幅広い回答が得られました。

ここでは、法律関係の知識を生かして民間企業に就職した先輩たちの、具体的な仕事内容を紹介します。

【法学部であることが応募要件にあった】

- 総合商社業界に就職して、法務職に従事

- 地方銀行業界に就職して、金融、貯金などに関する業務に従事

【法学部であること×法律関係の資格の保有が応募要件にあった】

- 「法学検定」が必要な専門職に応募して、アシスタント職に従事

- 「行政書士の資格」が必要な旅行業界に応募して、事業部採用担当として従事

- 「宅地建物取引士の資格」が必要な不動産業界に応募して、営業職に従事

法曹界以外に専門性を生かして就職したい人向けの業界・職種は?

法学部の専門性を生かして就職したい人は、自分が興味を持って身につけた知識・スキルで活躍できる業界を目指してみましょう。法学部で学んだ内容を生かせる業種・職種であれば、選考の際に評価されやすいのも特徴です。

ここでは人事・採用コンサルティングを行う人材研究所の曽和利光さんに、専門性を生かしやすい業界、職種の例を挙げてもらいました。

法学部の専門性を生かしやすい業界の例(10選)

- 国家・地方公務員

- 金融業界

- 商社

- メーカー業界

- 医薬品・製薬業界

- 不動産業界

- 建設業界

- 通信・IT業界

- コンサルティング業界

- 人材業界

法学部の専門性を生かしやすい職種の例(5選)

- 法務職

- 人事労務職

- 総務職

- 営業職

- 社会保険労務士や司法書士、行政書士などの士業

法学部の強み・企業が期待していること

ここでは法学部での学生生活を通して得られやすい強みや、法学部の学生に対して企業が期待していることの例を5つ紹介します。

- 説得力

- 論理的思考力

- 読解力

- 豊富な法律の知識

- 文書や資料作成力

1. 説得力

法学部では、憲法・民法・商法など分野に分けた模擬裁判やディベートなど、授業やゼミ活動の中で、説得力のある主張を求められる機会も多いでしょう。

法学部の学びの中で、培われた説得力は、就活における面接やグループディスカッションにも生かすことができるため、法学部の学生にとって大きな強みとなります。

2. 論理的思考力

法学部では、法律に関するルールや原則などの基礎を基に、自分の意見を整理し、他者の意見を取り入れつつ再構築する「ロジカルシンキング」を学びます。

ロジカルシンキングは、法曹界を志望せずとも、民間企業のどんな仕事であっても必要となる重要なスキルのうちの一つです。

他人と議論しながら答えを探る授業に参加することで、論理的思考力が身につくのは、法学部の強みの一つと言えるでしょう。

3. 読解力

法学部では、専門用語や複雑な表現が多く含まれている判例集や論文、六法全書などを読み込むことが求められます。日々の授業の中で、こうした複雑な文章を読み解くことで、読解力が養われていくことでしょう。読解力は、就職した後に仕事におけるコミュニケーションでも役立ちます。

4. 豊富な法律の知識

法学部では、「憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法」の基本六法を学びます。

基本六法はさまざまな法律の基礎となり、基礎を身につけた上で、その他の法律についても学ぶことで、さまざまな仕事や生活の中で生かせる豊富な法律の知識が身につくでしょう。

5. 文書や資料作成力

法学部では、数多くの法律や事例を解釈して、自身の言葉で論じる力が求められます。テストでも論述方式が多く採用されており、ロジカルシンキングを用いた論理的な記述が重視されるため、文章作成能力が高まりやすいのが特徴です。

加えて、レポートや卒論作成、法律文書、契約書などを読み解いたり、作成したりする過程で、文書や資料の作成力も身につくため、就職後には資料作成や提案書作成などに生かせるでしょう。

法学部の就活のポイント

ここでは、法学部ならではの就活のポイントを5つ紹介します。

- 一般的な就活スケジュールに加えて、企業の独自選考スケジュールをチェック

- 法曹界を志すかを早めに考えておく

- 「リーガルマインド」をアピールする

- 就活の軸を明確にする

- 志望企業を深く知る

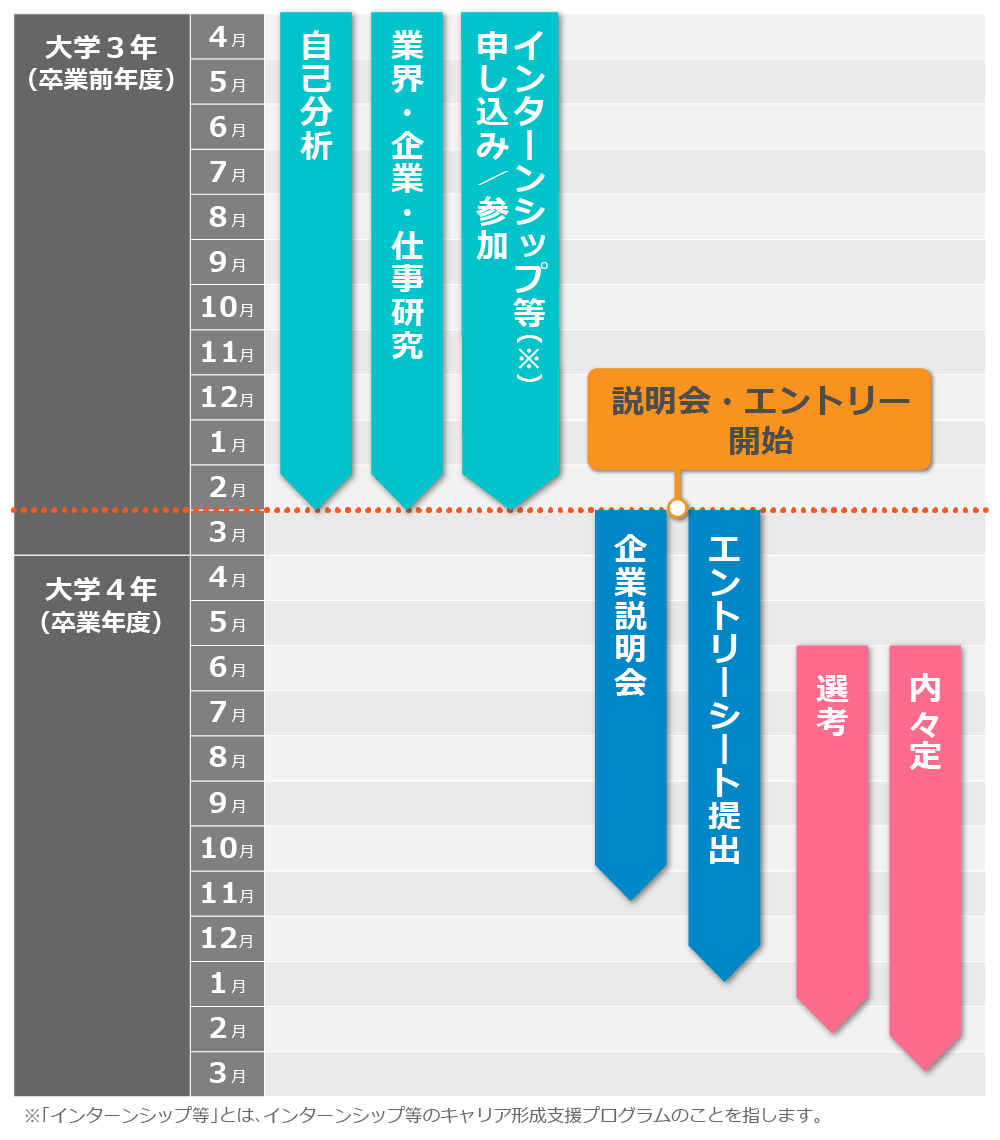

1. 一般的な就活スケジュールに加えて、企業の独自選考スケジュールをチェック

法学部生が就活をするときは、政府が主導する一般的な就活スケジュールに加えて、企業独自の選考スケジュールもチェックするようにしましょう。

外資系コンサル企業や、外資系金融企業、ベンチャー企業などの中には、独自のスケジュールで採用選考を進める企業もあります。過去の選考や、説明会の開催時期、エントリーシートの受け付け時期などを調べ、カレンダーにメモをしておくと良いでしょう。

<一般的な就活スケジュール(政府が主導する現行ルール)>

2. 法曹界を志すかを早めに考えておく

法学部生の就活では、進路を早期に定めることは極めて重要です。特に、法曹界か民間企業かの選択だけは早めに行う必要があるでしょう。法曹界への道を志す場合であれば、法科大学院への進学と司法試験の合格が求められます。このプロセスは長く困難で、準備には相応の時間がかかることでしょう。

民間企業への就職を考えている場合であれば、サークルや部活動、ゼミなど、興味を持ったさまざまなことに挑戦しておくと良いでしょう。

早い段階から積極的に行動していれば、公務員や法曹志望から民間企業に進路を切り替えようと考えた際にも臨機応変に対応できるはずです。司法書士や行政書士のような業務独占資格を生かした仕事は、通常の就活スケジュールとは異なるため注意しましょう。

3. 「リーガルマインド」をアピールする

リーガルマインドとは、物事を論理的に考え、より妥当性のある判断を導く「法的センス」のことです。

企業が法学部生に期待しているのは、法律の知識そのものよりも、リーガルマインドから醸成される論理的思考力や調整力、問題解決力でしょう。そのため、法学部の就活では、エントリーシート(ES)や面接でリーガルマインドをうまくアピールすることが重要となります。

4. 就活の軸を明確にする

法学部の強みの一つに、専門的な知識や考え方を生かせる仕事の範囲が広いことが挙げられます。一方で、生かせる範囲が広いからこそ、自己分析が十分でない場合には就活の軸が定まらず、自分が働きたい業界や職種、企業などがわからなくなるケースもあるでしょう。

自己分析をしっかりやって、就活の軸を明確にすることを意識すると良いでしょう。

5. 志望企業を深く知る

法学部の学生が法律関係以外の仕事を選ぶ場合は、「なぜその分野を選び、なぜその企業で働きたいのか」という志望動機の部分が企業に伝わりにくいケースが多いようです。

企業研究によって、志望企業の特徴を深く理解し、この企業だから働きたいという明確な理由を見つけられると良いでしょう。

法学部の就職についてよくある疑問

法学部の就職についてよくある疑問にお答えします。

Q.法学部は就職や就活に有利と聞きました。本当ですか?

企業が学生に対してスカウトを行うターゲティング型採用では、法学部の学生を採用したいと考える企業は多いでしょう。

法学部の場合は、学んでいる内容に期待をしているというよりも、法学部に入るために必要となる基礎学力の高さから、入社後の成長の伸び代を期待している企業が多いようです。

就活における初期段階で、企業からの働きかけがあるという意味で、「法学部は就活では有利」と言えるでしょう。

Q.法学部生で法律系の資格を何も持っていないと民間企業への就職に不利ですか?

先輩たちのアンケート結果によると、民間企業に就職した際に「法律関係の資格の保有」が応募要件にあったと回答した人はわずか1割です。

このことからもわかる通り、資格がないと就活で不利になるというわけではありません。多くの企業は、就活では「性格・能力・価値観」を重視しているため、法律関係の資格を持っていなくても問題はありません。

一方で、資格があった方が就活で有利になるケースというは存在します。

例えば、法学部の就活に役立つ資格としては、以下の10個が挙げられるでしょう。

- 社会保険労務士

- 行政書士

- 税理士

- 宅地建物取引士

- ビジネス実務法務検定試験(R) ※2級以上が望ましい

- 個人情報保護士認定試験

- ビジネスコンプライアンス(R)検定

- 司法書士

- 中小企業診断士

- 弁護士

法学部から企業の人事職・労務職を志望する場合は、「社会保険労務士」の資格が有効。労務契約のチェックや労働環境に関する相談など、日々の業務で実践的に活用でき、就職後すぐに役立つでしょう。「ビジネス実務法務検定試験(R)」も、人事職や法務職など、コンプライアンスを重視する職種への応募に役立ちます。

「行政書士」も幅広いフィールドでの活躍が期待できる資格であるため、さまざまなキャリアを築くことができるでしょう。

「リクナビ」ではインターンシップ&キャリアを検索したり、就活スケジュールのほか、就活準備に関するノウハウ記事をチェックしたりすることができます。学生時代の過ごし方を考える際、就活に関する情報も確認してみましょう。

【調査概要】

調査期間:2024年9月18日~9月24日

調査サンプル:法学部を卒業した社会人200人

調査協力:株式会社クロス・マーケティング

——————————————————

【監修】曽和利光さん

株式会社人材研究所・代表取締役社長。1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『人事と採用のセオリー 成長企業に共通する組織運営の原理と原則』(ソシム)など著書多数。最新刊に『コミュ障のための面接戦略』(星海社新書)がある。

——————————————————

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。