就活用の自己分析ノートを作るメリット、簡単に作るために「いつ・何を準備して・どんなことを・どんなふうに書けばよいのか」などを具体的に解説します。面接への活用法や、手書き・パソコン・スマホのメモアプリのどれを使うとよいかなどの疑問にもお答えします。

目次

自己分析ノートとは?知っておきたい基礎知識

自己分析ノートとは、就活生が面接で話す内容や、エントリーシートに記載する内容を整理するために行った、自己分析の結果や過程をメモしたものを指します。

選考のスケジュール管理、業界・企業研究についてもまとめたものを「就活ノート」と呼ぶことがありますが、自己分析ノートも広義の意味では就活ノートと同じです。

「自己分析ノート」と「就活ノート」は分けた方がいい?

自己分析ノートと就活ノートを分ける必要はありません。就活に関してまとめるノートを1冊作り、その中に「自己分析編」として自己分析にまつわる内容を記載していくことをオススメしています。

なぜなら、自己分析をしたり、業界研究・企業研究をしたり、自己PRを作成したりといった、一連の就活準備はつながっているからです。自己分析した結果を、業界研究・企業研究にも生かせるように、1つのノート内で見返せるようにしておくと、就活をよりスムーズに進めることができます。

就活ノートについて詳しく知りたい人はこちら

そもそも自己分析とは?

自己分析とは、自分の資質(能力、性格特徴、思考、価値観)を明確にすることです。就活では、これらを明確にすることで「仕事選びの軸」を見つけやすくなります。

自己分析によって明確にした自分の資質が「どんな仕事でうまく発揮でき、強みになり得るか」は、業界研究・企業研究とセットで考えるようにしましょう。

就活には自己分析ノートが必要?作成のメリット

自己分析ノートを作るメリットは3つあります。

- 自分の経験や資質(能力、性格特徴、思考、価値観)を多角的・体系的に整理できる

- 自己分析の結果をほかの人に共有しやすくなる

- 面接前に見返すことができる

ノートを作ることで、自己分析の結果だけではなく、過程や感情、そこから派生して考えたことなど細かい情報を記録でき、自分について多角的に、体系立てて整理をすることが可能になります。

また、自己分析の結果を交えて他己分析を進める際や、就活について人に相談する際などは、口頭で自己分析の結果を説明するよりもノートを共有する方がスムーズです。面接直前にノートを見返して、話したい内容を確認することもできますし、面接後に次に生かしたい改善点などを書き加えて、常にアップデートしていくことも可能になります。

いつごろから自己分析ノートを作り始めるとよい?

具体的にいつまでにやっておかないといけない、ということはありません。

やりたい仕事が決まっているなら、先に企業研究をして入社後に求められることを調べてから、自分にそれらが備わっているかを自己分析してもよいのです。

ほかには、就活準備をしていく中で、自己分析を進めていくというのも一つの手です。

例えば、6月ごろになると大学3年生や大学院1年生など卒業・修了前年次(※)向けにインターンシップ等のキャリア形成支援プログラムの募集が多くなります。この募集選考に合わせて自己分析を始め、3年生の1~2月ごろまでにプログラムに参加しながら企業分析とともに自己分析をやっておくと、3月の採用情報公開からスムーズに動きだすことができるでしょう。

自己分析は、1~2カ月などの短期間で進めるよりも、半年くらいかけて進めていくのがオススメです。

※卒業・修了前年次とは、大学3年生、大学1年生、短大1年生など。卒業・修了年次とは、大学4年生、大学院2年生、短大2年生などを指します。

自己分析ノートを作るために準備するものは?

自己分析ノートを作るために必要なものは、「A4サイズ以上の紙とペン」または「パソコン」です。紙とペンを使って手書きしても、パソコンを使ってデータでまとめても、どちらでも大丈夫です。

ただし、自己分析ではグラフや表を使うことも多いので、携帯のメモ機能だけで自己分析を進めるのは避けましょう。

手書きで作成する場合、オススメのノートは?

手書きで作る場合には、以下の2つを用意しましょう。

- A4サイズのルーズリーフ

- ペン

自己分析は、就活準備や選考を進めながらその都度アップデートしていくものです。そのため、都度書き足したり、順番を入れ替えたりして整理しやすいルーズリーフで自己分析ノートを作るのがオススメです。

また、面接前に控え室などで読み返せるように、カバンに入れて持ち運びやすく、しっかり書き込みができるA4サイズを選びましょう。自己分析によく使うモチベーショングラフなどは、見開き1ページで大きく書いた方が整理しやすいので、小さいサイズのものは避けるとよいでしょう。Web診断ツールを利用した際の診断結果など、印刷物を貼り付ける際にもA4サイズなら安心です。

パソコンで作る場合、オススメのツールは?

パソコンで作る場合には、以下を使うのがオススメです。

- デスクトップまたはノートパソコン

- パワーポイントなどのプレゼンテーションソフト

図やグラフ・表などを使って自己分析を進める方法もあるため、パソコンで作る場合には、そういった作業をしやすいパワーポイントなどのプレゼンテーションソフトを使うのがオススメです。手書きのルーズリーフ同様に、ページの入れ替えや加筆も簡単です。

面接前に見返す際は、PDF化してスマートフォンで見たり、印刷して紙で持ち歩いたりするとよいでしょう。最近は、オンライン面接を行う企業も多いので、オンライン会議ツールに接続する前に、そのままパソコンで見返すのも一つの手です。

自己分析ノートは何から書き始める?オススメの自己分析の順番

ノートの書き方に決まりはありませんが、以下のように自己分析ノートを作るとスムーズに自己分析ができるでしょう。

- 「自分史」を作って、事実ベースで過去の出来事を洗い出す

- 「モチベーショングラフ」でモチベーションリソース・やる気の源泉を見つける

- エピソードを「なぜ?と深掘り」して、モチベーションリソースの根拠を見つける

- 「ジョハリの窓」で自分も気がついていない自分について振り返る

- 「Will・Can・Must」で性格特徴を抽出し、やりたいこと・興味関心の方向性を考える

- 「マインドマップ」を使って、やりたいこと・興味関心の方向性を具体化する

- 「診断ツール」の結果などを貼り付ける

- 自己分析の結果を基に、ガクチカ・自己PRを作る

なお、すべてやらないと自己分析ができないというわけではありません。「自分にもできるかも」「やってみようかな」と思ったものから自己分析を始めてみて、自分の資質が明確にしきれないと感じたら別の方法でやってみるなどして、自己分析を深めていきましょう。

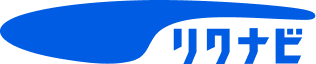

1.「自分史」を作って、事実ベースで過去の出来事を洗い出す

自分史とは、自分のこれまでの人生を振り返り、年表のように時系列で書き出したものです。自分史を書く時点では「強みを企業に伝えよう」「アピールにつなげよう」などとは考えず、ただ自分のために、自分と向き合う作業として取り組んでみてください。

心に残っている出来事であれば、良いことばかりではなく、失敗や挫折などネガティブな出来事も正直に書いておくのがオススメです。

自分史の書き方について、もっと詳しく知りたい人はこちら

自分史の書き方を記入例付きで解説!自己分析に活用するときのポイントも紹介

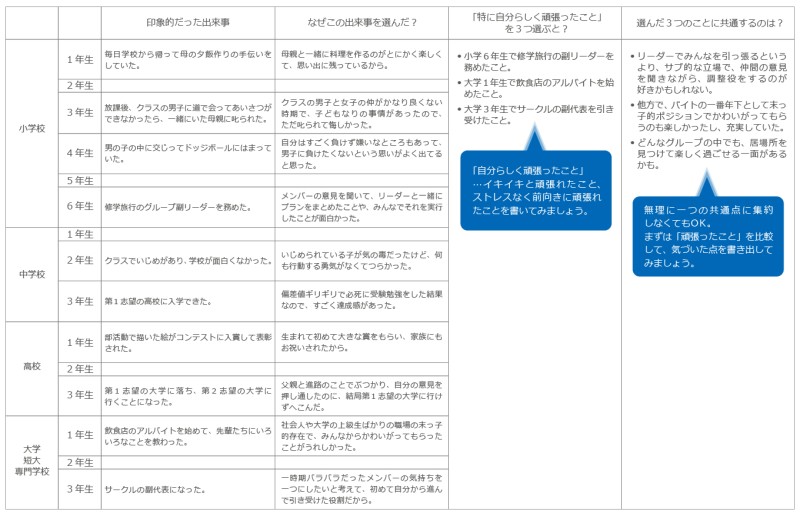

2.「モチベーショングラフ」でモチベーションリソース・やる気の源泉を見つける

モチベーショングラフは、今までにあった出来事を振り返ってみて、モチベーションが上がったとき、下がったときをグラフ化して自己分析をする方法です。1で作成した自分史を基に、そのときにあった出来事や当時の気持ちを書き出してみましょう。

グラフにすると、ひと目で「自分はどんなときに楽しいと感じてきたのか」「何をしているときがつらかったのか」などを把握できるので、あなたが人生の中で大切にしていることが具体化されてくるでしょう。

モチベーショングラフの書き方について、もっと詳しく知りたい人はこちら

【モチベーショングラフの書き方】記入例付きで解説! ES・面接での活用法も紹介

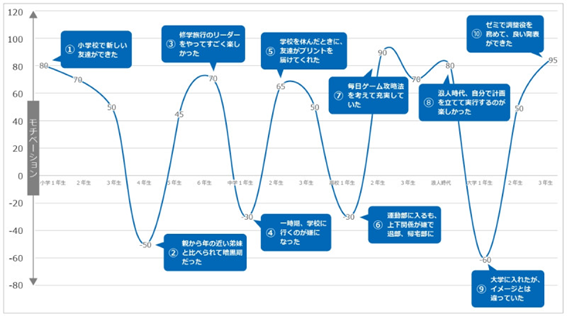

3.エピソードを「なぜ?と深掘り」して、モチベーションリソースの根拠を見つける

2で作成したモチベーショングラフを基に、「変化の激しかった部分」や「頑張った」「楽しかった」「大変だった」と思うことを1つテーマにして、そのときの気持ちを「なぜ?」と深掘りしていくと、自分の価値観が見えてきます。

選んだエピソードによって、掘り下げやすいもの、掘り下げにくいものがあるはずです。掘り下げやすいものは、自分にとって印象的だったものである可能性が高く、より具体的に掘り下げることができたのではないのでしょうか?自分の言葉で企業に熱意や思いを伝えることが必要になる採用選考時は、そのようなエピソードを選んでみるのもオススメです。

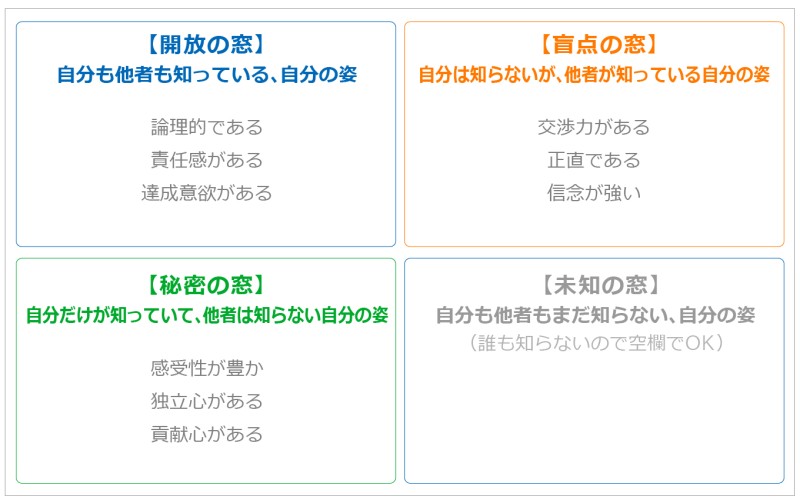

4.「ジョハリの窓」で自分も気がついていない自分について振り返る

ジョハリの窓は、「自分から見た自分」と「他者から見た自分」を切り分けて分析することで、自己理解を行うというものです。保護者、兄弟姉妹、友達などの身近な人に「私ってどんな人だと思う?」と聞いてみると、自分は忘れていたエピソードが出てきたり、ほかの人からの自分の印象を聞いたりすることができ、自分を客観的に見られる良い機会となります。

聞いた結果を1~3までの自己分析と比べてみましょう。

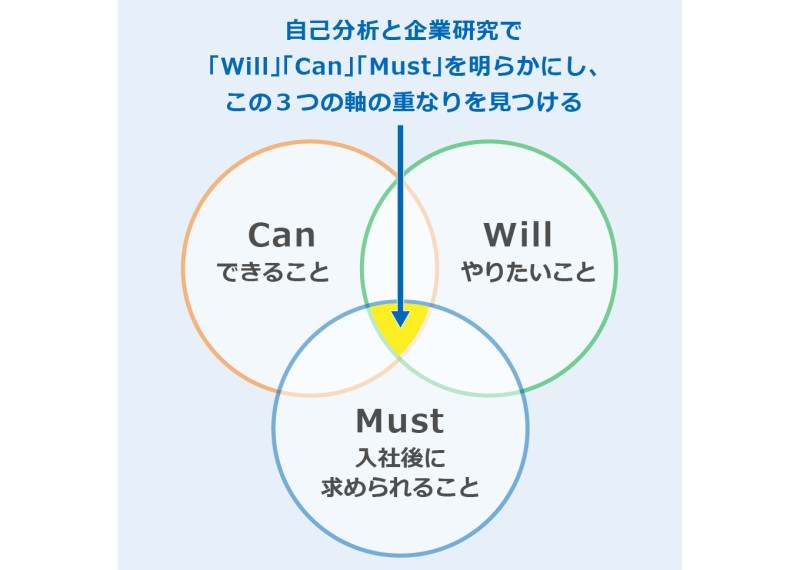

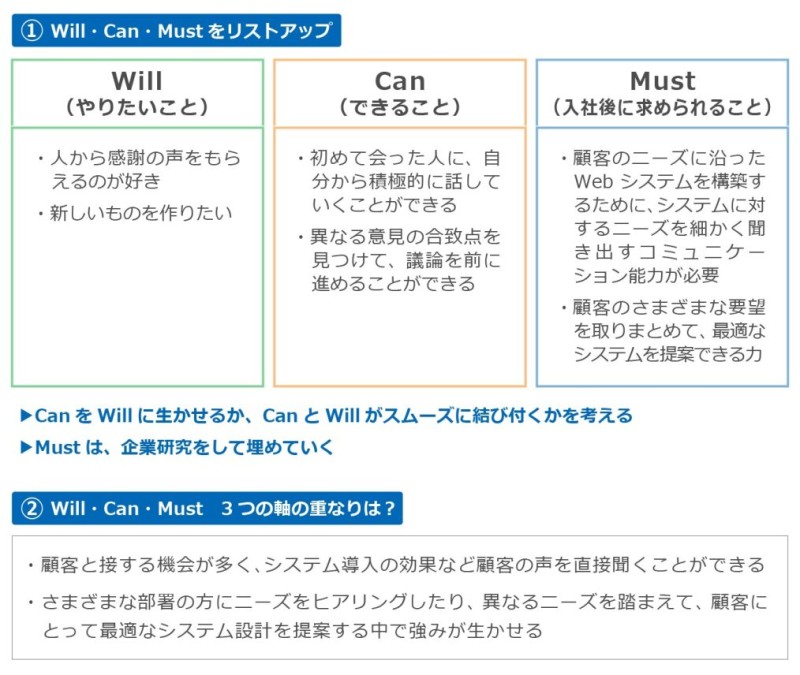

5.「Will・Can・Must」で性格特徴を抽出し、やりたいこと・興味関心の方向性を考える

Will・Can・Mustとは、Will(やりたいこと)、Can(できること)、Must(入社後に求められること)をそれぞれ洗い出す手法で、3つが一致している仕事が適職でベストだという考え方です。

Will・Can・Mustを考える際は、以下のような手順で進めてみましょう。

- 自分のできること、得意なこと(Can)をリストアップする

- やりたいことや夢(Will)がある場合はリストアップする

- 1を2に生かせるか、1と2がスムーズに結び付くかを考える

- 2が思いつかない場合、1と2が結び付かない場合は、Canを生かしてできることを考えていく(CanからWillの方向性を考える)

- Mustは、企業研究をして埋めていく

最初からWillとCanが一致していることはまれです。まずは、WillとCanを分けて考えてみて、かけ離れている場合にはCanからWillを導き出してみましょう。

6.「マインドマップ」を使って、やりたいこと・興味関心の方向性を具体化する

マインドマップは、自分の思考を具現化し、客観視するための手段として使われています。頭の中で考えていることを紙などに自由に書き出し、脳内を可視化していきます。一つのキーワードをテーマに深掘りし、思考や発想を広げていくことができるため、ビジネスの会議やアイデア出しなどにも使われている手法です。自己分析ノートの1〜5で導き出した、やりたいこと・興味関心の方向性を具体化するのにオススメです。

仕事に対して求めることや将来目指したい姿、強みを生かして活躍できる環境などを明確にでき、それを軸に企業探しをすることができるでしょう。

マインドマップのやり方について、もっと詳しく知りたい人はこちら

マインドマップで自己分析をする方法|書き方例、企業探し・ES準備への活用法も紹介

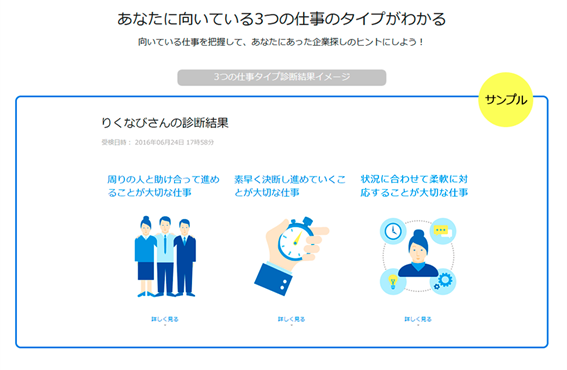

7.「診断ツール」の結果などを貼り付ける

Webの診断ツールを使った場合には、診断結果を印刷して貼り付けるのもオススメです。

例えばリクナビには、日常の行動や考えに関する質問に答えると「向いている仕事の3つのタイプ」と「個人としての特徴」がわかる、「リクナビ診断」という無料の自己分析ツールがあります。100問ほどの質問に回答していくと、約5分で診断することができます。

▼2026年卒向け詳細情報▼

簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!就活準備に役立ててくださいね。

8.自己分析の結果を基に、ガクチカ・自己PRを作る

自己分析のゴールは、過去の経験から、自分はどんな資質を身につけているかを整理し、明確に説明できるようになることです。自分の持っている資質を、業界研究・企業研究と照らし合わせながら、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)や自己PRを作成していきましょう。自分の性格特徴の中から、企業の採用基準と合致している項目が強みになります。面接前には、このページを見返すようにしましょう。

ガクチカについて詳しく知りたい人はこちら

ガクチカとは?人事が評価する書き方・構成 ・例文と探し方を解説

自己PRについて詳しく知りたい人はこちら

性格検査や適職診断など、自己分析に役立つツールを活用してみましょう!

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

——————————————————

【監修】安藤 健さん

青山学院大学教育人間科学部心理学科卒業。日本ビジネス心理学会 人事心理上級マスター。LEGO®SELIOUS PLAY®トレーニング修了認定LSPファシリテーター。組織人事監査協会 パーソネルアナリスト。2016年に人事・採用支援などを手掛ける「人材研究所」(東京・港区)へ入社。主に国内大手企業での採用・教育研修・評価報酬制度構築などさまざまな組織人事コンサルティングに従事。また人事関連書籍やコラム連載、メディア登壇実績多数。毎月1回、組織・人事にかかわる人のためのコミュニティー勉強会「人事心理塾」を企画・運営。Instagramで学生向けに就活に役立つ情報を日々発信中。

——————————————————

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。