就活では企業について理解するための「企業研究」が必要です。企業研究シートの見本例を基に、どんな点に注目して調べていくとよいか、企業研究を行う際のポイントを紹介します。応募する企業を絞り込んだり、志望動機をまとめたりする際に企業研究シートの見本例を活用してみてください。

動画でも企業研究の方法を紹介!

(リクナビへの会員登録またはログインで視聴できます)

気になる人は、こちら↓

目次

企業研究って?何のためにするの?

そもそも企業研究とは?

「企業研究」とは、自分の能力や性格、志向に合う企業と出会い、マッチするかどうかを見極めるために、企業への理解を深めることです。

企業研究の目的

企業研究の主な目的は2つあります。

1. 興味のある業界の中からあなたに合う企業を見つけるため

志望業界の中での立ち位置、同業他社・競合他社との違いなどの観点から、自分の能力や性格、志向に合う企業を絞り込むために、企業研究を進めていきましょう。

2. 企業への熱意(志望動機)を具体化するため

「なぜこの企業で働きたいのか」「この企業で何をしたいのか」といった志望動機をより具体的で説得力のあるものにするためには、企業を知ることが大切。企業研究をすることで、その企業への知識をより深めていきましょう。

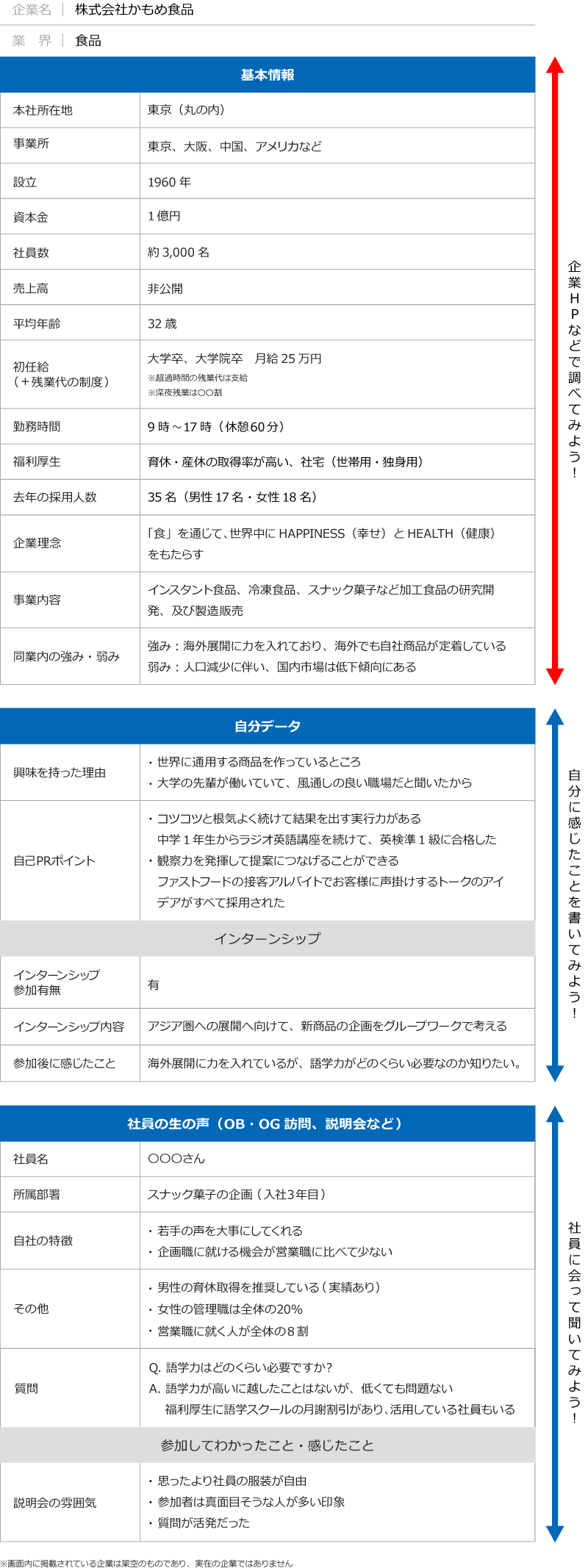

企業研究シートの見本例

企業ごとに比較がしやすくなるよう、見本例の「企業研究シート」のように、なるべく同じフォーマットでまとめるのがオススメです。下調べの段階でわからないこと、知りたいことは、項目を設けて空欄にしておきましょう。

企業研究シートを使って企業研究するときのポイント

企業研究をうまく進めるには、どのように企業研究シートを活用するとよいのでしょうか。

企業研究シートで調べておきたい基本項目と、インターンシップやオープン・カンパニー、OB・OG訪問、会社説明会などで得たい社員の生の声、企業研究シートを基に同業他社と比較するときの着目点を説明します。

企業研究シートで調べておくとよい項目

まずは、それぞれの企業の具体的な特徴について調べましょう。企業ホームページの会社概要や、就活準備サイトなどで調べることができます。

ここでは、調べておくとよい19項目についてそれぞれ解説します。

- 企業名

- 企業理念

- 設立

- 資本金

- 本社所在地・事業所

- 従業員数

- 平均年齢

- 制度

- 福利厚生

- 給与・諸手当

- 勤務時間

- 業界

- 業界の平均給与

- 売上高

- 事業内容

- お客さまは誰なのか

- 同業内の強み・弱み

- 採用情報

- 昨年の新卒採用人数

1. 企業名

企業の名前の由来を知ることは、その企業の歴史や文化を知ることです。特に知っておきたいのは、設立当初はどんな名前だったのか。そこからどんな経緯で今の社名になったのかを探ると、設立時の時代背景、事業の成り立ち、創業者の思いなどが見えてくることもあります。

企業ホームページの「沿革」に目を通して調べるほか、実際に社員に質問できる場で社名の由来を聞いてみるのもよいでしょう。

2. 企業理念

企業理念はその企業の歴史や社名の由来と併せて見るといいでしょう。理念にだけ目を通してもピンとこないかもしれませんが、企業の成り立ちを知れば理解が深まるはずです。企業理念自体が、時代とともに変わっている企業があれば、過去の理念ではどんなメッセージを発信していたのかも併せて調べてみるとよいでしょう。

3. 設立

設立年度が古い企業は、持続可能性のある何らかの要素があるはずです。その企業ならではの長く受け継がれた理念やカルチャーが自分に合うかどうかも見極めましょう。

また、変わることで成長を続けてきた企業もあれば、変わらないことで存続している企業もあります。自分の力を発揮しやすい特徴があるかどうか、自己分析と併せて考えていきましょう。

4. 資本金

一般的に、資本金の大きな企業は初期に設備投資が必要な業態であり、小さい企業は初期投資がさほど必要ではない業態だと考えられます。資本金額が小さいにもかかわらずビジネス規模が大きい企業は、資本効率が高く、利益率も高い可能性があります。

なお、資本金の額の違いで企業の良し悪しは判断できないと考えてよいでしょう。もし、比較をするとすれば、同じ業界での他社と比較しましょう。

5. 本社所在地・事業所

働く場所を知る上で、本社所在地はもちろん、事業所や支社、研究所や工場がどこにあるかを見ることも大切です。「本社所在地は地方にあるけれど、社員の大半が東京勤務」というケースや、理系職などは地方の研究所や工場でキャリアのほとんどを過ごすケースもあるでしょう。

勤務する可能性のある場所がわかれば、最寄りの駅で降りてみたり会社の周りでランチをしたりすると、実際に働くイメージが湧くかもしれません。

6. 従業員数

一般的に、従業員数が増えるほど社内ルールは体系化され、マネジメント階層は多層化します。一人が管理できる範囲は限られているため、係長、課長、部長、本部長のように階層を複数作ることでガバナンス(社内統制)進めなくてはいけないからです。

一方、少人数の企業の場合は、社員一人ひとりに応じて柔軟に対応できるケースもあるでしょう。マネジメント階層の多さは、意思決定の大変さにもつながります。自分はどちらが向いているのかをよく検討しましょう。

7. 平均年齢

学生の皆さんは、平均年齢が若い企業により親和性を感じるかもしれません。一方、平均年齢が高い企業はその年齢まで長く働ける風土や事業モデルがある、とも考えられます。その企業で働く先輩たちはどんなキャリアを積んでいるのか、説明会やOB・OG訪問などの場で聞いてみるとよいでしょう。

さらに、同時に聞きたいのは年齢層のピラミッドです。年齢層のバランスがいいか悪いかは、企業内のコミュニケーションの活発さ、風通しの良さに影響するケースもあります。

8. 制度

「人事・教育制度」「休暇・休業制度」など、従業員の働き方について設けられた制度も調べてみましょう。「人事・教育制度」には、研修なども含まれます。ただし、制度があってもあまり使われていないケースも多々あります。実際の利用例なども併せて調べてみるとよいでしょう。

9. 福利厚生

社員食堂、産休・育休、連続休暇、スポーツクラブの利用補助、ホテルや旅館と提携した保養所など企業によってさまざまなものがあります。福利厚生の有無はもちろん、それが実際にどれくらい利用されているかも見るとよいでしょう。

例えば、育休復帰後の時短勤務取得に関しても「3歳まで時短勤務可」という企業から「小学校卒業まで可」というところまでさまざまです。福利厚生一つひとつから企業の個性が見えてくるでしょう。

10. 給与・諸手当

給与が固定給か変動給かによって、働き方やカルチャーは異なります。例えば、変動給は成果に応じた給与変動が大きいので、成果主義を好む人に合っているでしょう。

また諸手当は、実際に社員の方に聞かないとわからないことが多くあります。賞与が何カ月分なのか、住宅手当があるかどうか、寮があるかどうかも日々の生活スタイルに大きく影響します。基本給は低くても諸手当が充実していれば、月給は高くなるので、「もらえる総額はいくらなのか」という観点で見るとよいでしょう。

11. 勤務時間

残業がどれくらいあるかは、勤務時間を見る上で気になる点の一つでしょう。「みなし残業」がある企業は、何時間まで含まれているかを確認しましょう。

残業が月平均20時間だとしても、「みなし残業」として20時間まで含まれ残業代がつかないのか、月1時間からでも残業代が付与されるのかによって給与総額は異なります。また、「みなし残業」は「その時間まで働いてほしい」という意図では必ずしもありません。労働時間ではなく成果で評価するために、一定以内の残業については「皆、同じ」にするために設定している場合もありますので、解釈には注意が必要です。採用ホームページなどでは詳しくわからないことも多いので、気になる場合は説明会やOB・OG訪問などで聞いてみてもよいでしょう。

12. 業界

業界地図などで、企業がどんな業界に属しているか確認してみましょう。注目したいのは、その企業が一般的に知られている領域以外に、ビジネスフィールドを持っているかどうか。事業展開が多岐にわたる企業では、業界が複数に及ぶこともあります。そういった企業は、同業他社と比較した際に、入社後にする仕事内容やキャリアの幅の大きさなどが異なってくるでしょう。

また、業界全体の売上高、伸び率をチェックすることで、企業の将来性を推測することもできるでしょう。業界ごとの売り上げ規模は、総務省・経済産業省の「経済構造実態調査」などでもわかるので、調べてみましょう。規模が大きければ社会へのインパクトが大きい可能も高く、企業の売上高や個人の給与水準が高くなるかもしれません。

13. 業界の平均給与

厚生労働省では業界ごとの平均給与データを「賃金構造基本統計調査」で出しています。どれくらいの給与水準なのかを見ておくと、その後のキャリアを重ねる際の生活イメージを持ちやすいかもしれません。ただし、近年では、同じ業界、同じ会社であっても、社内格差が大きいので、平均だけを見ていても、必ずしも自分がその金額を保証されるわけではないことに注意です。

14. 売上高

売上高は、業界規模によって異なります。事業規模や将来性を売上高から検討する際は、同じ業界で事業内容の近い企業と比べるようにしましょう。

なお、売上高よりも報酬水準に影響が大きいのは利益率です。利益率が高いほど、新規事業への投資にも余力があるといえるでしょう。主力事業の営業利益は企業の状況をよく表しています。就職四季報などを参考に調べてみるとよいでしょう。

15. 事業内容

扱っている「商品」や「サービス」など、企業が営むビジネスの中身を調べましょう。なお、複数の事業展開をしている企業は、売り上げシェアの一番高い事業は何かをチェックすることが大切です。併せて、意外性のある事業も見ておくと、入社後の仕事の幅やキャリアの幅をイメージすることができるでしょう。

例えば、主力事業がテーマパークを運営するエンタテインメント業界の企業だったとしても、「不動産賃貸業」が売り上げの一部を占めていることがあります。各事業が会社全体の売り上げのどの程度を占めているかは、入ってから担当する仕事にも関係してくるでしょう。

16. お客さまは誰なのか

仕事をイメージする上で、お客さまはどんな人なのかを知っておくことも大切です。まず調べたいのは、その企業のビジネスがBtoB(法人相手)なのかBtoC(個人相手)なのか。さらに、普段の仕事で接するのは誰かも見ておきましょう。

同じ法人営業であっても、例えばお客さまが金融業界かIT業界かで服装からコミュニケーションの取り方まで異なるでしょう。その企業自体のカルチャーはもちろん、相手企業や業界のカルチャーも意識しておくと、働く姿をイメージしやすくなります。

17. 同業内の強み・弱み

同業他社と比較した際の強みや弱みは、その企業の社員の方に直接聞くのが一番です。できるだけ複数の社会人に意見を聞いて、企業を多角的に見られるようにしましょう。

18. 採用情報

「採用人数」「初任給(初年度月収例)」など、その企業が現在、行っている採用についての情報を調べてみましょう。「募集職種」「選考プロセス」「応募・選考時提出書類」など、応募に際して重要な情報が含まれています。

19. 昨年の新卒採用人数

採用人数は、新卒比率の高い企業か、中途比率の高い企業かを見る指針になります。従業員数を設立からの年数(設立が古い場合は、定年までの在籍年数の40年)で割ると、1世代のおおよその従業員数がわかります。例えば、1世代100人の企業が、20人の新卒採用をしていれば、残り80人を中途で採っている可能性があります。

中途採用が中心であればそれぞれの職務に特化したプロ集団という側面を持っていたり、ダイバーシティ(多様性)が高まっていたりするかもしれません。新卒入社の社員中心の企業はカルチャー浸透が強いケースが多いでしょう。

インターンシップやオープン・カンパニー、OB・OG訪問、会社説明会などで得たい社員の生の声

インターンシップやオープン・カンパニー、OB・OG訪問、会社説明会など、先輩社員に会う機会があればそこで得た生の声も記録しておきましょう。

例えば、以下のような4項目を企業研究シートにまとめておくと、後で見返すときに役立ちます。

1. 社員名・所属部署

インターンシップやオープン・カンパニー、OB・OG訪問、会社説明会などで社員から話を聞いた際は、名前と所属部署を記録しておきましょう。複数人に話を聞く機会があった場合は、所属部署や個人による価値観・自社についての捉え方の違いなどもわかるかもしれません。

2. 自社の特徴

実際に働いている社員が、自社の仕事や職場のことをどう捉えているかを聞いてみましょう。例えば、「若手の声を大事にしてくれる」「営業職に就く人が多く、企画職にはなりにくい」など、リアルな声が聞けるかもしれません。

3. 質問・その他

自分が就職する上で譲れない項目について、企業ホームページなどの説明だけではなく、実態がどうか社員の人に聞いてみましょう。

何を聞けばいいのかわからない人は、こちらの記事で質問例や質問のポイントを確認してみてください。

4. 参加してわかったこと・感じたこと

「企業研究シート」を作成することで出てきた仮説と、実際にインターンシップやオープン・カンパニー、OB・OG訪問、会社説明会などで先輩社員から話を聞いたり感じたりしたことの“違い”を書き留めておきましょう。「平均年齢の高い会社だと思っていたけれど、説明会で話をしていたのは若手社員ばかり。若手の裁量権が大きいのかな」など疑問に感じたことがあれば、先輩社員に質問するとよいでしょう。

企業研究シートを基に同業他社と比較するときの着目点

企業研究シートに調べた情報を書き込んだ後は、その企業が属する業界全体を俯瞰(ふかん)して、同業界での位置づけ、他社との違いを考察しましょう。同業他社と比べるときには、「その企業の特徴や魅力を理解すること」が大切です。

例えば、以下の3つのような点に着目してみると、各企業の違いが見えてくるでしょう。

1. 業態や取引先・販売先の違い

企業や法人を相手に事業を行う「BtoB(法人相手)」の企業なのか、あるいは一般消費者を相手に事業を行う「BtoC(個人相手)」の企業なのかなど、ビジネスの相手の違いに着目するのがオススメ。また、同じ業種でも、業態や領域が異なることがあります。例えば同じ商社でも、「総合商社」と「専門商社」では、扱う商材の分野や領域の広さは違うのです。気になる業界の企業同士を比較してみましょう。

2. 事業規模の違い

一般的に企業の規模を見るには、売上高、営業利益、従業員数、資本金などを参考にするとよいでしょう。売上高からは、おおよその事業規模が推測できます。また、売上高や営業利益額などのここ数年の推移を見れば、業績のトレンドもつかめます。同じ業界の中で比較することで、企業の規模と特徴がつかめます。

3. 資本構成の違い

企業グループ内で相互に資本関係のある「系列系」や、そうしたグループに属していない「独立系」、外国法人(あるいは外国人)が出資する「外資系」など、資本構成の違いは、事業戦略や人事制度、社風、福利厚生などの違いに表れる傾向があります。

企業研究シートを完成させるための情報収集法

企業研究をする場合には、以下の5つの方法によって情報収集をするとよいでしょう。

1. 企業のホームページ

企業の公式ホームページには、企業がアピールしたい点、その企業からのメッセージが最も端的に表現されています。その企業らしさを理解する上で最適なツールといえるでしょう。

企業によっては、先輩社員のインタビューを掲載していることもあります。気になる職種や、心に響いたり、共感したりした先輩社員の言葉などがあれば、企業研究シートにメモしておきましょう。

2. OB・OG訪問

企業で働いている先輩社員に直接話を聞くことで、社員の生の声を聞くことができます。1対1で話すことができるので、企業のホームページではわかりにくかったり説明会では聞きづらいような情報も気軽に質問ができる貴重な機会です。ただし、あくまでも1人の意見であることは忘れないでください。同じ会社でも意見の違う人はたくさんいます。

3.インターンシップ、オープン・カンパニー、会社説明会

インターンシップやオープン・カンパニー、会社説明会に参加すると、その企業で働いている社員の話を直接聞く機会があるでしょう。気になる業界や職種の企業について理解を深めながら、参加して感じたことをまとめるのがオススメです。

会社説明会では、事業内容や企業の今後の方向性に加えて、社員が自分の仕事内容について説明してくれることも多く、社員の生の声を聞くこともできます。加えて、その企業を志望しているほかの学生に会えるので、将来、“同期”になるかもしれない志望者たちの雰囲気に触れる機会にもなるでしょう。

4. 企業情報が掲載された書籍

企業情報を同じフォーマットに整理して掲載している書籍なども参考になります。平均年収や離職率、有休消化状況など、人事担当者や面接担当者には聞きにくいことが掲載されていたり、フォーマットも統一されていたりと、複数の企業を比較検討するのにオススメです。

5. 業界地図

「業界地図」と銘打った書籍が、複数の出版社などから発刊されています。これらの書籍は、業界における各企業の位置づけや立ち位置を知るのに役立ちます。志望企業については、同業他社との違いも明確になるので、志望動機をまとめる上でもぜひ活用したいもの。体裁や取り扱い業界なども書籍によって異なるので、自分にとって読みやすいものを選ぶとよいでしょう。

企業研究シートを活用した、志望動機の作り方

企業研究をすることで、自分に合う企業を見極め、志望動機を具体化することができます。

企業研究シートをある程度完成させた後は、調べた内容と自己分析を組み合わせて、以下の4ステップで志望動機を作ってみましょう。

1. 調べた項目から企業について読み取る

まずは企業研究シートを使って調べた情報から、読み取れることを分析しましょう。複数の項目を掛け合わせてみると、新しい発見があるかもしれません。

例えば、「資本金」が小さいにもかかわらず「売上高」が大きい企業は、資本効率が高く、利益率も高い可能性があります。利益率が高い分、「給与・諸手当」「福利厚生」の水準も高いかもしれません。

「業界」全体の売上高、伸び率と、「同業内の強み・弱み」をチェックすることで、企業の将来性や、社会へのインパクトを読み取ることもできるでしょう。

2. 自分の志向と企業とのマッチング度合いを分析する

その企業について「良いと思う点」「気になる点」を挙げ、自分の志向と照らし合わせることで、自分に合っているかどうかを分析してみましょう。

例えばある企業について「良いと思う点:企業の歴史が長い」「気になる点:3年離職率が高い」だった場合、もしあなたに「安定した経営を続けている企業で、少なくとも10年間、じっくり実力をつけたい」という志向があるのであれば、その企業との相性については、離職率が高い理由などを中心に、さらなる研究が必要になるかもしれません。

3. 企業研究シートの内容を基に、「この企業を志望する理由」を探す

企業研究シートに書き込むことで、企業ごとの違いがわかってくると「ほかではなくこの企業を志望する理由」の切り口が増えます。例えば、人生設計にかかわる不動産や金融商材を扱う企業であれば、「個人のお客さまと信頼関係を築き、長く使っていただけるものを提案したい」という志望動機につながるでしょう。

募集要項などに書かれている「求める人物像」や「企業理念」には、抽象的と感じるフレーズが多いかと思います。けれど、その企業が対象としているお客さまや仕事の進め方を具体的に知っていくと、「だから“人を巻き込む力”を求めているのか」などと理解が深まります。

志望動機で「理念に共感しました」と伝える際にも、自分なりに「こういう仕事だから“挑戦”という言葉を理念に掲げているのか」と解釈ができていると、説得力が出てくるでしょう。

4. ステップに沿って志望動機を作る

志望動機作りでは、「なぜその業界で、なぜその企業で、なぜその仕事をしたいのか」という自分の思いを明確に伝えることが大切といえます。さらに、その理由には自分ならではの情報が盛り込まれていて、他社では駄目な理由(=その企業でなければならない理由)が明らかになっていると、採用担当者の心に響く志望動機につながるでしょう。

志望動機の作成ステップ

志望動機は、以下に沿って、3ステップで作成するとうまくいきます。

- 企業のどこに魅力を感じているのか、最初の一文で簡潔に語る

- そう考えている根拠を、自身の価値観を交えて説明する

- 入社後、どのように活躍できるのかを書き入れ、全体をまとめる

志望動機の例文

<教育サービス会社の志望動機>

数ある教育サービス企業の中でも親の所得格差から生じる教育機会の格差是正に、業界内でもいち早く取り組んできた貴社の事業姿勢に強く共感しています。

私は大学時代の約3年間、中・高校生の家庭教師のアルバイトと放課後教育のボランティア活動を続けてきました。家庭教師の経験から得たのは、人を育てるやりがいと達成感です。一方のボランティア活動で実感したのは、親の所得格差によって将来の選択肢が狭められてはいけないということです。このような経験から、教育サービス業界を志望するようになりました。

ぜひとも貴社に入社して、日本の未来を支える教育サービスに尽力していきたいと考えています。

企業研究・企業研究シートについてよくあるQ&A

ここでは、企業研究シートを使って企業研究を進めるに当たり、就活生が困りがちな以下の5つの疑問について、就活のプロに回答してもらいました。

Q1. 企業研究はいつから始めて、いつまでに終わらせればいいですか?

合同企業説明会や会社説明会、面接などが本格的に始まり、「アポ」で予定が埋まりだす前に、インターンシップやオープン・カンパニー、OB・OG訪問を重ね、ひと通りの企業研究を終えておくのが理想的です。勉強や部活、サークル活動などやるべきことはたくさんあると思うので、1〜2日で一気に終わらせるのではなく、少しずつ進めていくことをオススメしています。

Q2. 企業研究をしないまま就活を進めると、どんなデメリットがありますか?

企業研究をしないままでも、説明会や面接などに参加することができるので、忙しい日々の中で就活が順調に進んでいるような気になってしまうケースがあります。しかし、企業理解を深めないまま作成した志望動機は薄くなりがちなので、面接を重ねてもなかなか受からないという就活生も少なくありません。選考がうまく進まなくなってから「もう一度やり直そう」と企業研究をあらためて始めることがないように、企業の情報を収集し思考する時間を取ってほしいと思います。

Q3. 企業研究はどのくらいのレベルまでやり込めばいいですか?

企業研究では、その企業は「誰に、どんなものを、どのように提供している企業なのか」を自分なりに理解できるまでやりましょう。ここがわかると、「ほかではなくこの企業を志望する理由」の切り口が増え、企業が求める人物像や経営理念の理解も深まります。

なお、とことん深く調べるのは、1社だけでもいいと思います。1社をやると、どの情報を見るべきか観点がわかってくるので、ほかの企業にも応用できます。

Q4. 公表していないデータはどう調べたらいいですか?

インターンシップやオープン・カンパニーやOB・OG訪問などで先輩社員に直接聞いてみましょう。ただし、給与や昇給に関する詳細など、社員一人ひとり異なる項目などは聞いてみてもわからない場合もあるかもしれません。

Q5. どうしても埋められない項目はどうしたらいいですか?埋めるのをあきらめる目安はありますか?

基本的にはすべての項目が埋められるように、先輩社員やキャリアセンターなどを利用して情報収集を行いましょう。一方で企業によっては取得できない情報もあります。その場合、以下の観点で今ある情報が網羅的に取れていれば問題ないでしょう。

- 他社との違いが明確になっているか

- 自分ならではの観点で企業を捉えられているか

(=企業の魅力を自分の志向とひもづけることができているか)

企業研究シートの作り方まとめ

企業研究は、自分と企業とのマッチングをする上で、相手(企業)を知るための大切なプロセスです。あらかじめ調べたい項目と記入欄を設けた「企業研究シート」を作って企業研究をしてみましょう。複数の志望企業について比較しやすくなり、その企業ならではの魅力にも気がつきやすくなります。

——————————————————

【監修】曽和利光さん

株式会社人材研究所・代表取締役社長。1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『人事と採用のセオリー 成長企業に共通する組織運営の原理と原則』(ソシム)など著書多数。最新刊に『コミュ障のための面接戦略』(星海社新書)がある。

——————————————————

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。