食品業界は第一次産業や小売業とも連携しながら、人々の「食」を支えている業界です。商品の製造や販売に加えて、新たな食材・製造方法の研究にも力を入れています。そんな食品業界の概要や業界の現状、課題など、就活準備に向けて知っておきたい知識をまとめました。

食品業界とは

食品業界とは、食品の生産・製造・販売を担っている業界です。具体的には以下の商品を製造し、小売店などを通じて消費者に販売しています。

- 加工食品…パン、菓子、乾燥麺、レトルト・冷凍食品、大豆製品、乳製品など

- 飲料…清涼飲料水、コーヒー飲料、お茶、アルコール類など

- 食品原料…青果(野菜・果物)、水産物、食肉、生乳、米、小麦粉など

食品業界の仕組み

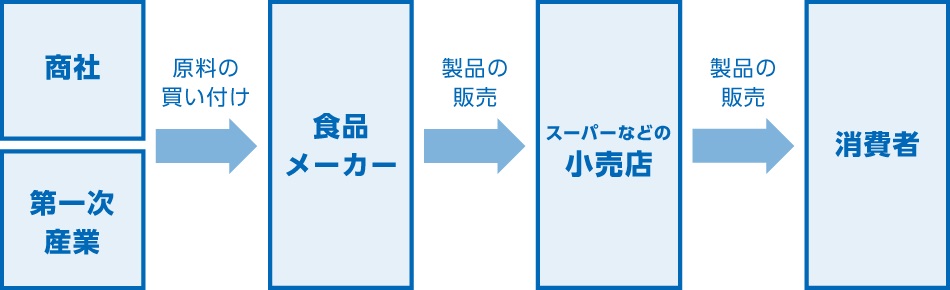

食品が消費者の手元に届くまでには、原料を生産する「第一次産業」や、原料の買い付けをサポートする「商社」、原料を使ってさまざまな食品を製造する「食品メーカー」、食品を消費者に販売する「小売業」といった、多くの業種がかかわっています。それぞれの業種の特徴をまとめました。

商社

食品の原料を国内外から調達し、食品メーカーに供給する役割を担っている企業です。食品原料は天候や時期に応じて供給量が大きく変わるため、商社はさまざまな産地の調達ルートを組み合わせながら、安定的な買い付けを実現しています。

第一次産業

食品の原料を生産する産業です。野菜や米を育てて収穫する農業や、食用肉や生乳を生産する畜産・酪農、稚魚から生魚に育てて出荷する養殖、海で魚を取る漁などがあります。

食品メーカー

第一次産業から直接、もしくは商社を経由して原料を仕入れ、食べられる状態に加工しているメーカーです。菓子や冷凍食品などの加工食品メーカー、清涼飲料水や酒類を扱う飲料メーカー、調味料や小麦粉などを扱う食品原料メーカーなど、特定の領域に特化している企業が多くあります。

小売店

食品メーカーが製造した製品を、消費者に届ける役割を担います。消費者が手に取りたくなる売り場づくりやPRを通して、食品の売り上げに貢献しているところが特徴です。近年は店頭販売だけでなく、ネットスーパーを展開する企業も珍しくありません。

なお、食品メーカーと小売店との間の流通では、卸売りがかかわることもあり、商社の中には卸売りの役割を担う企業もあります。

食品業界の主な企業

食品業界には、食品や飲料を製造する食品メーカーや原料調達や流通を担う商社、消費者に商品を届ける小売店など、さまざまな企業が存在しています。食品業界の主な企業を、分野ごとにまとめました。

■主な食品メーカー

| 企業名 | 主な特徴・得意分野 |

| サントリーホールディングス株式会社 | 清涼飲料水やアルコール飲料を中心に、国内外で幅広いブランドを展開 |

| 明治ホールディングス株式会社 | 乳製品や菓子を主力とし、研究開発力に強みを持つ |

| 日本ハム株式会社 | 食肉・ハム・ソーセージなどが主力商品 生産飼育から製造販売まで、一貫生産体制を構築している |

| 山崎製パン株式会社 | 食パンや菓子パンなどの製パンが主力商品 開発力が高く、年間の新商品数は約4000 |

| 株式会社ニッスイ | 水産加工品や冷凍食品に強い 養殖や水産資源の研究にも注力 |

| 日清食品ホールディングス株式会社 | 即席麺分野を中心に、多数のブランドを展開 |

■主な商社

| 企業名 | 主な特徴・得意分野 |

| 【総合商社】三菱商事株式会社 | 食品原料の調達から加工、流通まで幅広く関与し、グローバルなネットワークを持つ |

| 【総合商社】伊藤忠商事株式会社 | 食品分野に注力しており、小売りやコンビニとの強い結び付きを持つ |

| 【食品商社】株式会社日本アクセス | 加工食品や冷蔵・冷凍食品の卸売りを中心に、全国規模の物流網を展開 |

| 【食品商社】国分グループ本社株式会社 | 酒類や食品の卸売りを主力としつつ、自社ブランド商品の開発・販売も行う |

■主な小売店

| 企業名 | 主な特徴・得意分野 |

| イオン株式会社 | 総合スーパーを中心に、全国規模で食品・日用品を展開している |

| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | コンビニエンスストアを軸に、高い商品開発力と流通網を持つ |

| 株式会社ライフコーポレーション | 都市部を中心に食品スーパーを展開。生鮮食品に強みを持つ |

食品業界の主な職種

食品業界には、原料の研究開発や商品開発、製造現場を支える技術職、営業といったさまざまなポジションがあります。食品業界の主な職種の特徴をまとめました。

研究開発

安全でおいしい食品を消費者に届けるため、食材や加工技術の研究を行うポジションです。大学や研究機関と連携しながら研究を進める場合もあり、基礎研究の成果が新商品や製造技術として世の中に広がっていくやりがいもあります。食品メーカーでの勤務のほか、食品に関する公的な研究機関などで、食品の研究開発にかかわる仕事に就くケースもあります。

生産技術

食品メーカーの工場や、第一次産業の生産現場において、必要な設備の設計や導入を通じて、安全かつ効率的な生産体制を支えるポジションです。食品ごとに適切な温度や鮮度で品質管理したり、自動化・省力化を検討したりして、生産性向上に向けた改善を進めます。

生産管理

生産管理は、生産や出荷の計画立案やコスト管理などを通して、生産現場全体を調整する職種です。仕入先・販売先の状況を踏まえ、需要予測を行いながら生産を進めていきます。

商品開発

市場調査や消費者ニーズを基に、新商品の企画を行う職種です。味や見た目といった食品としての魅力だけでなく、製造コストや安全性、量産のしやすさなども踏まえて商品開発を進めます。また、食品メーカーのほかに、自社ブランド品(プライベートブランド品)を展開する小売店や、商社などでも、商品開発に携わるケースがあります。

営業

取引先を訪問し、自社商品を取り扱ってもらえるよう提案するポジションです。取引先と良好な関係を築くため、自社商品の提案に加えて、売り場づくりや販促企画、商品開発などをサポートすることもあります。

バックオフィス

採用や労務管理、経費処理、社内制度の整備などを通して、企業の運営を支える職種です。正確な事務処理力に加え、企業内の課題を整理し、改善につなげる力が求められます。

商社や小売店での職種についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

食品業界の現状と今後の課題

食料の安定的な供給を支えている食品業界ですが、昨今は機能性食品や植物性食品など、新たな付加価値を持つ食への需要も高まりつつあります。高齢化が進む国内情勢を受けて、高齢者向けの介護食へのニーズも高めです。今後も市場の需要をくみ取った、さまざまな商品開発が進められていくでしょう。

また、海外市場の展開にも期待が集まっています。政府が農林水産物・食品の輸出拡大を掲げていることを背景に、食品メーカーによる輸出の強化や、外食産業の海外フランチャイズ展開、現地でのライセンス生産など、成長機会を海外に求める動きも広がっています。

一方で、食品業界にはさまざまな課題も存在します。例えば国内市場は少子高齢化の影響により、将来的に縮小していく予想です。加えて、気候変動による農作物の不作や、国際情勢および円安による原材料価格の高騰も、企業経営に影響を与える要因となっています。こうした懸念にどのように向き合い、持続可能な成長につなげていくかが、今後の食品業界の取り組むべき課題といえるでしょう。

業界のそのほかの課題としては、以下が挙げられます。

労働生産性の向上

食品産業はほかの産業と比べて、労働生産性(従業員1人当たりの付加価値額)がやや低い傾向にあります。理由としては、手作業の工程が多いことや、DX化の遅れなどが挙げられるでしょう。このような現状を受けて、各企業は食品の製造工程の自動化や低コスト化などを通して、生産性の向上に取り組んでいます。

食品ロスへの対策

食品ロスとは、本当は食べられるにもかかわらず捨てられている食品のことです。食品ロスが発生する理由はさまざまですが、家庭での廃棄が原因となる「家庭系食品ロス」と、食品の製造過程や過剰な仕入れによって発生する「事業系食品ロス」があります。事業系食品ロスは食品ロス量全体の約半数に及ぶことから、政府も2030年度までに「食品ロスを2000年度比で60パーセント削減させる」という目標を設定しています。

食品業界の最新トピックス

最後に、食品業界に興味がある学生が知っておきたいトピックスを3つ紹介します。

プラントベースフードの拡大

プラントベースフード(植物由来食品)とは、大豆やえんどう豆、穀物などの植物性原料から作られた食品のことです。具体的には、大豆ミートやオーツミルク、植物性ヨーグルトなどがあり、畜産に比べて環境負荷を抑えやすいところが特徴といえます。健康と環境に優しい食品として、大手企業だけでなくベンチャー企業も開発に取り組んでいる分野です。

スマートファクトリー

製造現場では業務効率化に向けて、AIやIoTの導入が進んでいます。中でも注目を集めているのが、紙や各PCで管理していた製造履歴などの情報を一つのデータベースに集約し、より効率的な工場運営につなげようとする「スマートファクトリー」の推進です。製造過程の効率化・自動化を通して、人手不足の解消などの効果も期待されています。また、第一次産業の生産現場でも、AIやIoTを活用して作業の自動化・省力化を図るスマート農業などの取り組みが進められています。

健康を支える食品開発の広がり

食品業界では、健康志向のニーズに応える食品の開発も進んでいます。例えばサントリーホールディングス株式会社は、内臓脂肪を減らす機能を持つ水を商品化しました。ノンカフェインで日常的に飲みやすいところが特徴で、これまでお茶系飲料が中心だった機能性表示飲料の分野に新たな選択肢を示しています。

またキリンホールディングス株式会社は独自の乳酸菌素材を軸に、免疫ケアへの効果が期待できるヨーグルトや飲料、サプリメントといった幅広い商品を展開しています。今後も食品業界は、従来の食品カテゴリーにとらわれない新たな商品価値を研究・開発する動きが続いていくでしょう。

終わりに

食品業界の特徴や仕事内容、業界を取り巻く環境や今後の展望について紹介しました。食品業界は、人々の生活に欠かせない「食」を支えながら、食品ロスの削減や環境負荷の低い生産体制づくりといったSDGsにも積極的に取り組んでいる業界です。

食品業界に関するインターンシップやオープン・カンパニーに興味がある方は、下記ページもぜひチェックしてみてください。

東京工業大学(現:東京科学大学)大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。