自動車業界とは

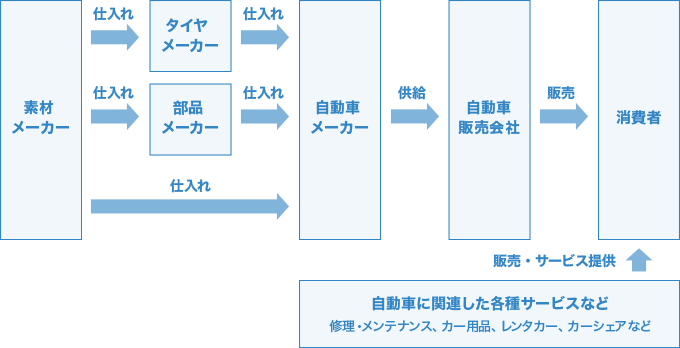

一般的に自動車業界とは、自動車やバイク、バスやトラックなどを含めた完成車を扱う自動車メーカー、部品や素材メーカー、販売会社などを指す。車には何万点もの部品が使われ、ブランド別の販売網などがあり、かかわる企業は広範でその数も関連会社や子会社、孫会社など非常に多い。

また、自動車の修理やメンテナンス、レンタカーやカーシェアなど自動車に関連した各種サービスを広く自動車業界と捉える場合もある。

自動車業界の仕組み

素材メーカー

自動車製造に使われる素材は主要なものだけでも、車体などに使われる普通鋼、ラジエーター(エンジンを冷却する部品)などの銅、ホイールなどのアルミニウム、プラスチック、ゴム、ガラス、塗料など多岐にわたる。それぞれの素材を扱うメーカーが、より自動車製造に適した材料の開発や加工に工夫を凝らしている。例えば最近では、車体や内外装などさまざまな部品についての軽量化や、強度アップに関心が高まっており、アルミニウムや樹脂素材を用いるケースが増えてきている。特に樹脂素材は、カーボンやガラス繊維を用いることでより丈夫で高性能な素材を作り上げることへの関心が高く、各社がしのぎを削って開発を進めている。

タイヤメーカー

タイヤメーカーは天然ゴムなどの原材料を仕入れ、自動車やバイク、トラック、バスなど車両の種類に応じたタイヤを供給している。自転車や航空機タイヤなども扱っているが、自動車の比重が大きく、自動車の販売台数が業績を左右するほど自動車業界とのかかわりが密接だ。電気自動車に対応したタイヤの開発なども進められている。

部品メーカー

1台の自動車には、小さなネジなどまで含めると約2~3万点以上の部品が使われているといわれる。こうした部品類を手がけるのが、大小の自動車部品メーカーだ。多くの部品が使われているだけあって、関連する企業の数も多い。

自動車メーカーに部品を供給し、直接取り引きをしている部品メーカーをティア1(Tier1)、ティア1メーカーに部品を供給する部品メーカーをティア2(Tier2)という。

以前の自動車業界では、各部品メーカーが特定の自動車メーカーだけに部品を納める取引関係が主流であったが、近年は複数の自動車メーカーに部品を納める企業が増えている。また、世界でも高い評価の自動車技術やシステム・製品で、グローバルに展開する企業もある。

自動車メーカー

素材メーカーや部品メーカーなどから仕入れた部品を、完成車に組み立てるのが自動車メーカーだ。国内の大手自動車メーカーは数社だが、自動車メーカーから受注している部品メーカーは2000社以上など、自動車業界は膨大な数の部品メーカーによって支えられると同時に、大きな雇用を生み出している。

自動車販売会社

完成車の販売とアフターサービスをするのが自動車販売会社、ディーラーだ。自動車メーカーの系列で販売網が整備され、通常、他メーカーの車は取り扱っていない。なお、特定の自動車メーカーの系列には入らず、複数のメーカーの車を販売する個人ディーラーもある。また、最近は中古車だけでなく新車もインターネット販売が台頭している。

自動車に関連した各種サービス(修理・メンテナンス、カー用品、レンタカー、カーシェア)

自動車業界には、アフターマーケットと呼ばれる商品販売後に生じる各種サービス事業がある。自動車の修理や整備、カー用品の販売、中古車販売などだ。今後、自動運転や電気自動車化が進むと、メンテナンスにかかわるサービス分野でもIT技術関連の対応が課題になる。

また、購入にかかる費用や維持費の高さなどから、自動車を所有するのではなく必要なときだけ利用したいニーズに応えるサービスとして、レンタカーやカーリース、シェアリングに注目が集まっている。

自動車業界の今後の展望

自動車業界は100年に1度の大変革期を迎えているといわれている。今後の自動車のあり方や作り方、使い方を変えると言われているCASEへの対応だ。CASEとは、Connected(コネクテッド)Autonomous(自動運転化)、Shared&Services(シェアリング)、Electric(電動化)の頭文字をとった用語(後述)。

中でも、環境負荷の少ない電気自動車へのシフトは世界的な流れ。日本が得意とするガソリンやディーゼルを使うエンジン車の販売を、フランスやイギリスが2040年までに禁止する方針を表明するなど、脱ガソリン化が進む。

電気自動車は、動力源が電気で動くモーターのみ。従来のようにガソリンで動かすエンジンが不要となるため、製造工程や部品も変わってくる。一方で電池メーカーやIT機器メーカーとの関係はより密接になるだろう。自動運転や電動化への対応は、巨額の研究開発費と急速な変化に対応するスピードも求められるため、完成車メーカー、部品メーカー、IT系企業などの統合や連携が相次いでいる。

メンテナンスに目を向けると、これまでの部品では対応が難しくなり、修理・メンテナンスもメーカー各社の系列による“純正化”が進むだろう。

自動車業界の最新動向

CASE

2016年のパリモーターショーでメルセデス・ベンツを作るドイツ・ダイムラーのディーター・ツェッチェ社長(当時)が提唱した自動車を巡る新しい領域。CASE(コネクテッド、自動運転化、シェアリング、電動化)にどう対応していくかは、自動車業界全体の課題になる。コネクテッドカーや自動運転、電動化に対応するための技術や機器など、関連技術領域が広がることで、異業種も含めた技術や事業での提携が今後さらに増えるとみられている。

コネクテッドカー

通信システムを搭載し、ネットワークに接続された自動車のこと。ネットワークを介して運転情報を蓄積し、自動運転車の安全性向上に役立てる。あるいは、運転中の急ブレーキ・急加速などの頻度を分析し、安全運転をしているドライバーの保険料を安くするなどの応用が考えられている。

自動運転

2020年中に、一般道での試乗実験が本格化する。現在は、人による運転を機械が支援する段階にとどまっているが、近い将来、完全自動運転が実現されれば、交通事故の減少や、長距離トラックなどのドライバー不足の解消に役立つのではないかと期待されている。

シェアリング

自動車メーカーの系列会社で、カーシェアリングサービスを展開するなどの動きが始まっている。車を所有することだけでなく、利活用する人をサポートする体制づくりが進み、スマホアプリによる車両情報の提供なども始まっている。

電気自動車

充電池に貯めた電気を使って、エンジンの代わりにモーターを動力源として動く自動車のこと。EV(Electric Vehicle)とも呼ばれる。CO2などの排出がないため、世界的に導入が促進されている。課題とされてきた、ガソリン車と比べた場合の航続距離(満充電で走行できる距離)やパワーは解消されつつあり、充電スタンドなどのインフラも整ってきた。2018年に閣議決定され、政府により定められた「未来投資戦略2018」では、2030年までに電気自動車とプラグインハイブリッド車の普及目標を20~30%としている。

MaaS

Mobility as a Serviceの略で、A地点からB地点に移動する際に、公共交通機関やタクシーなどに、カーシェアリングサービスなども統合して、最適な行き方を提案・実現してくれるサービスのこと。スマホアプリなどで移動ルートを検索することはすでに実現されているが、予約や運賃の支払いまでをできるようにして利便性を大幅に高めたり、交通渋滞や過疎地の交通課題、高齢者などの移動手段といった問題の解決に活用することも考えられている。

MaaSをより高度に実現していくためには、自動車やその周囲の状況のデータをAIで解析することや、自動運転技術を用いることなども重要になると考えられており、ここで紹介しているようなさまざまな最新動向を組み合わせながら、新しい移動サービスが提供されるようになっていくものと見込まれる。

先行するフィンランドに続き、フランスでも2019年11月にモビリティ法(別名MaaS法)が国会で可決されたことで、推進が本格化。日本でも官民双方での取り組みが進んでいる。

自動車業界に関連する業界

電子部品メーカー

電気自動車などの次世代自動車には、従来型の自動車に比べ多くの電子部品が搭載される。また、運転支援システムを制御するには高性能な電子部品が欠かせない。

IT系企業

次世代自動車を制御する電装品や自動運転システムには、多くのプログラムが使われている。これらをIT系企業と協力して開発するケースは、今後ますます増えていく。

家電メーカー

電気自動車などに搭載される燃料電池や蓄電池を家電メーカーが製造しているケースは少なくない。また、カーナビやカーオーディオなどの分野で協力することもある。

損害保険会社

自動車保険の保険料は、損害保険各社にとって収益の大きな柱の一つ。自動運転車が増えて事故が減れば、保険料が安くなって自動車保険市場が小さくなる可能性も考えられる。一方、自動運転中の事故を対象にした新保険へのニーズが生まれる可能性もあり、自動運転の普及をビジネスチャンスと捉える損害保険会社も少なくない。

▼2026年卒向け詳細情報▼

簡単5分で、あなたの強み・特徴や向いている仕事がわかる、リクナビ診断!企業選びのヒントにしてくださいね。

インターンシップ&キャリアや就活準備に役立つ情報をX(旧Twitter)でも発信中!

——————————————————

【監修】吉田賢哉(よしだ・けんや)さん

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究員/シニアマネジャー

東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長を幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな情報の多角的・横断的な分析を実施。

——————————————————

※記事制作時の業界状況を基にしています

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。